相続 相続が発生した場合の手続き 遺言書の有無の確認、相続人の確定及び相続財産の調査 預貯金の名義変更手続(福岡銀行・西日本シティ銀行・ゆうちょ銀行) 引き継がなければならない財産(相続財産) 借金を引き継ぎたくない場合 相続放棄 相続分なきことの証明書 戸籍謄本の確認 戸籍とは 戸籍の取得場所 戸籍証明書等請求書の記入事項 郵送請求に必要なもの 本籍地がわからない場合 戸籍を取得できる人は限られている 除籍謄本 改製原戸籍謄本 誰が相続人になれるのか? 口座凍結(農協) 相続手続の流れ(ゆうちょ銀行) 取引履歴(農協)及び残高証明書(ゆうちょ銀行)の請求 胎児は相続人になれるのか? 相続手続に必要な書類一覧表(ゆうちょ銀行) 相続手続完了(ゆうちょ銀行) 死亡保険金は遺産分割の対象になりません。 代襲相続とは 自署押印 法定相続分はどれくらいか

相続

相続は、亡くなった人(以下、被相続人)の財産などの様々な権利義務を、引き継ぐ人(以下、相続人)が包括的に承継することです。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

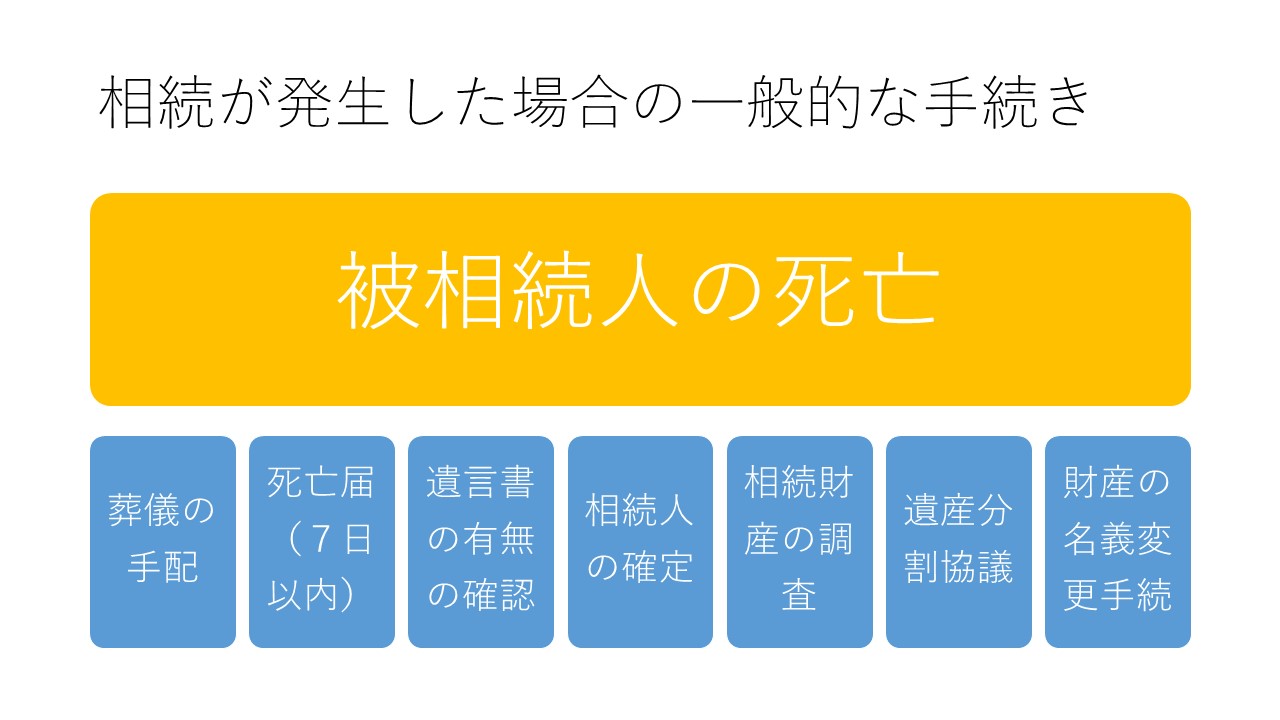

相続が発生した場合の手続き

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

遺言書の有無の確認、相続人の確定及び相続財産の調査

最初に遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は遺言書に基づいて相続を行いますが、遺言書がない場合は相続人の確定及び債務を含めた相続財産の調査を行い、相続人間で遺産分割協議を行います 。(東京駅で代表相続人と打合せ)

1、遺言書がある場合

遺言のお悩み参照

2、遺言書がない場合

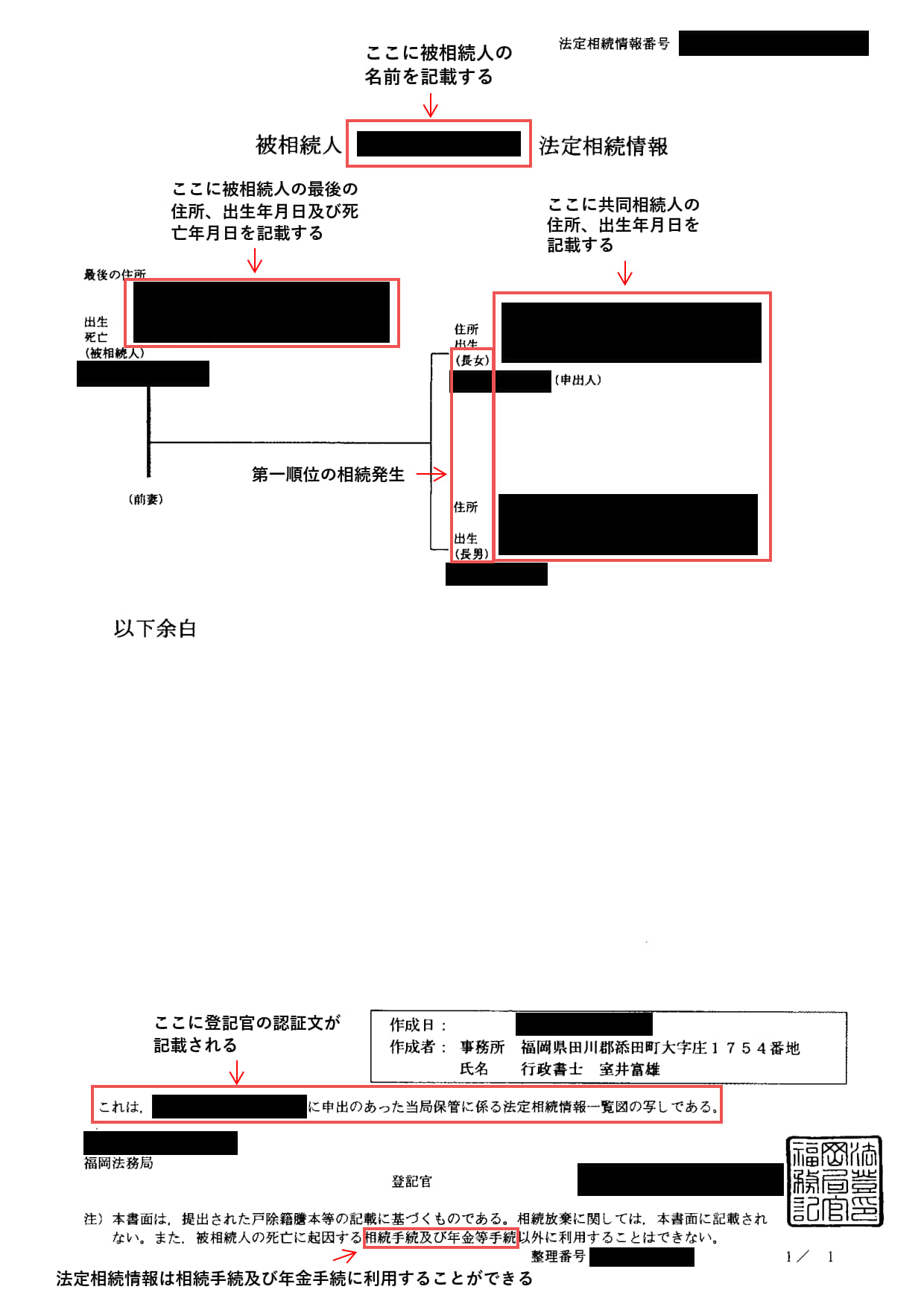

実際の法定相続情報

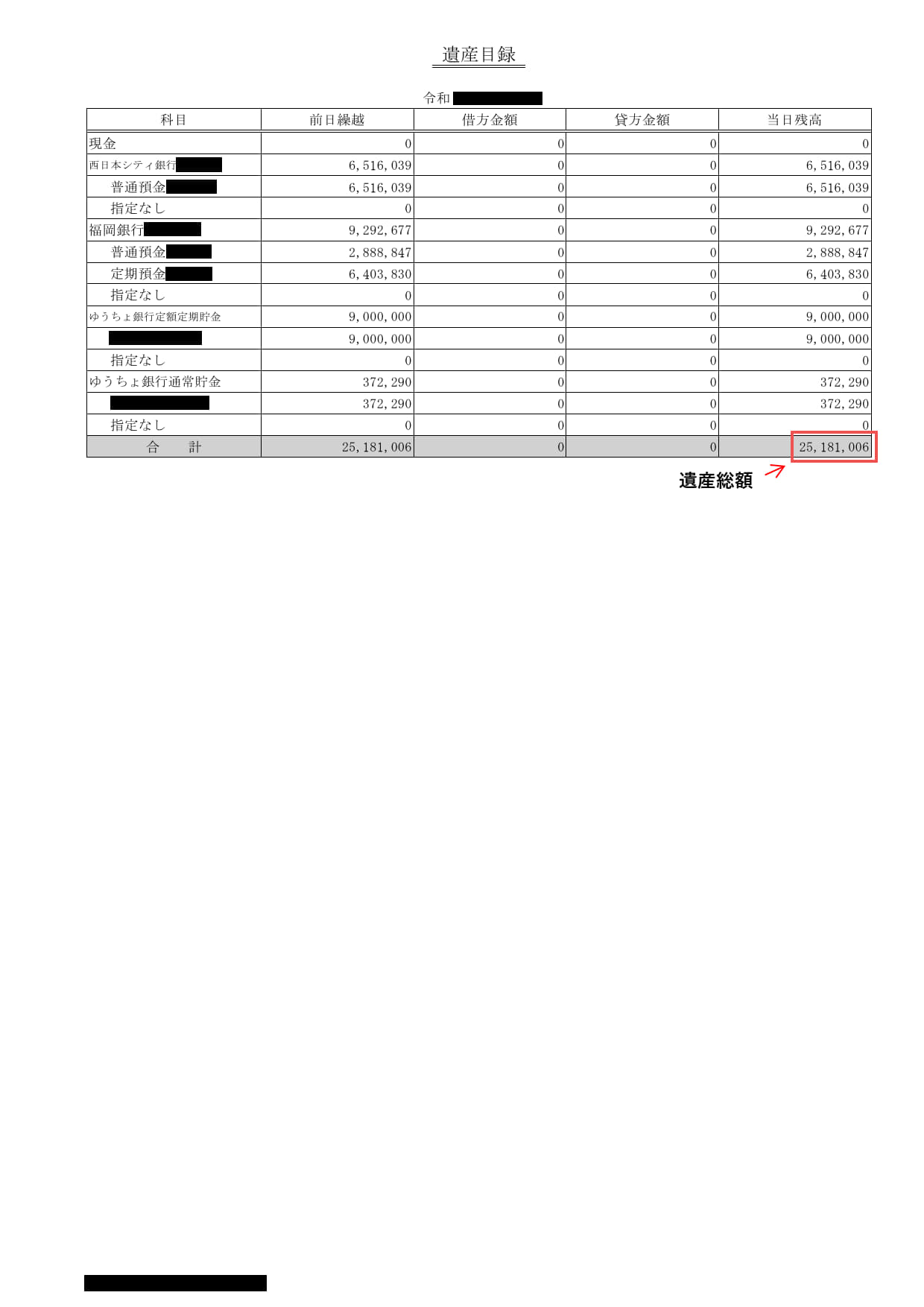

実際の遺産目録

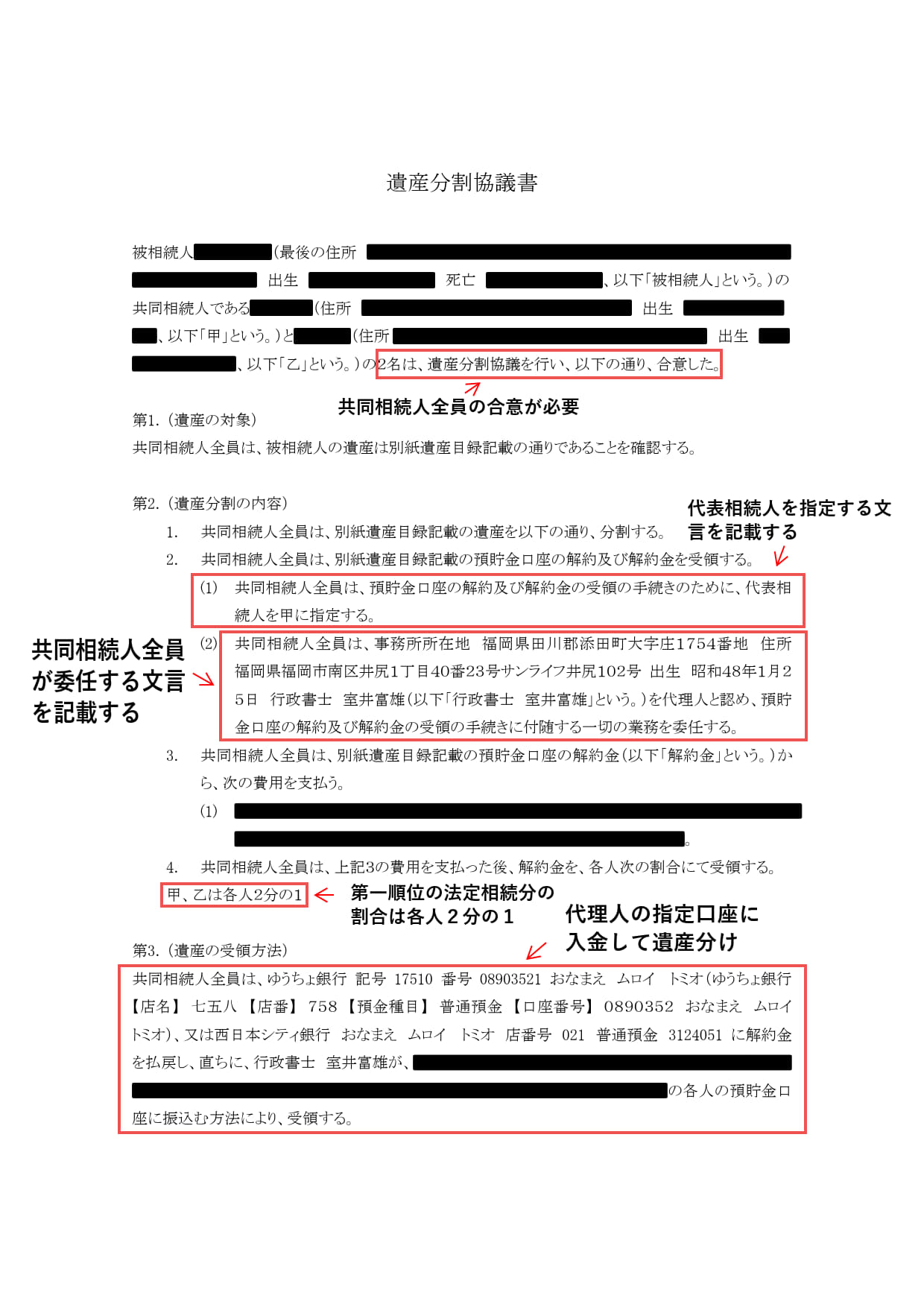

実際の遺産分割協議書

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

預貯金の名義変更手続(福岡銀行・西日本シティ銀行・ゆうちょ銀行)

預貯金の名義変更はその預貯金のあるすべての金融機関で手続きが必要になります。いったん被相続人の預貯金を解約して、代表相続人(引き継ぐ相続人)又は代理人の口座に入金してもらう方法があります。

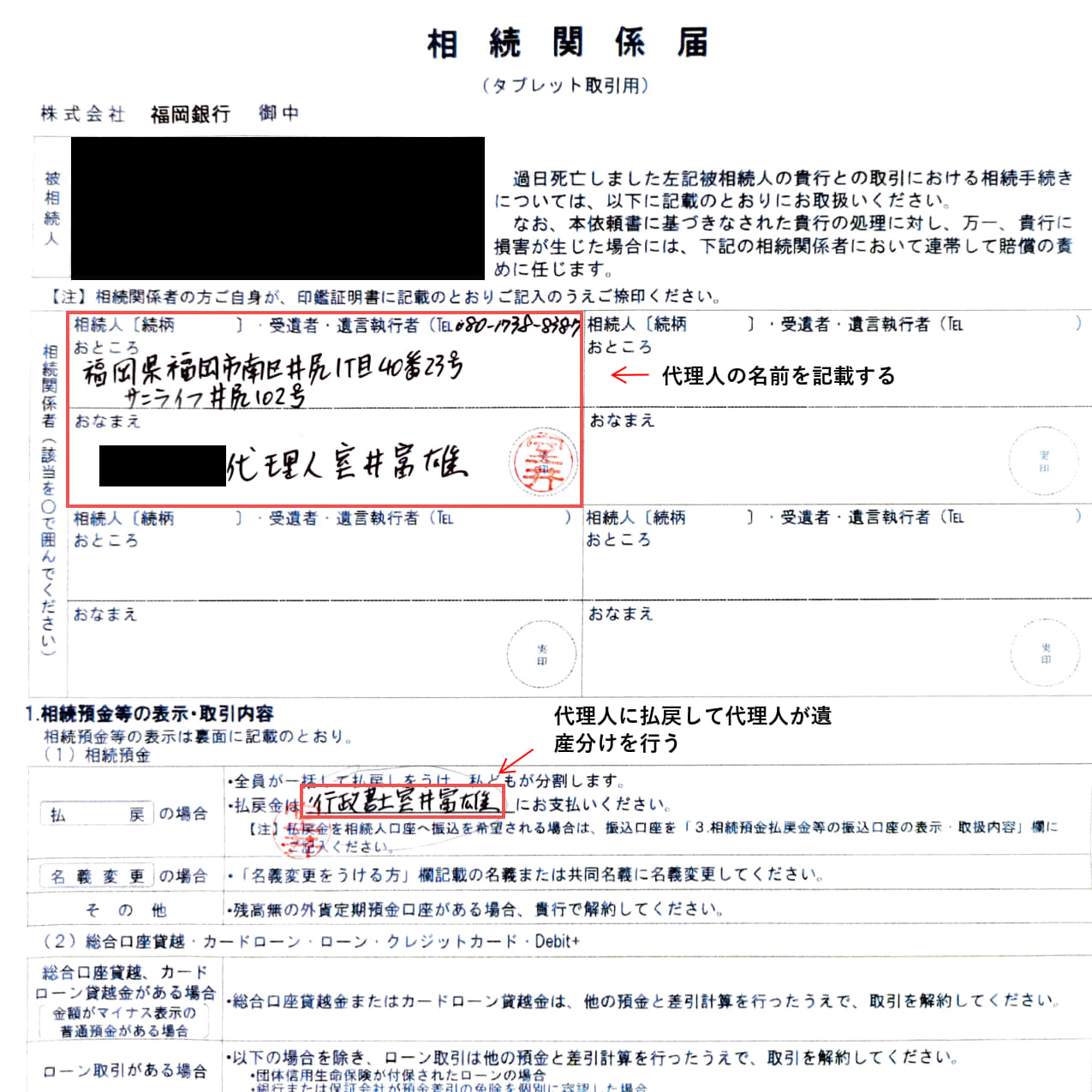

1、実際の相続関係届(福岡銀行)

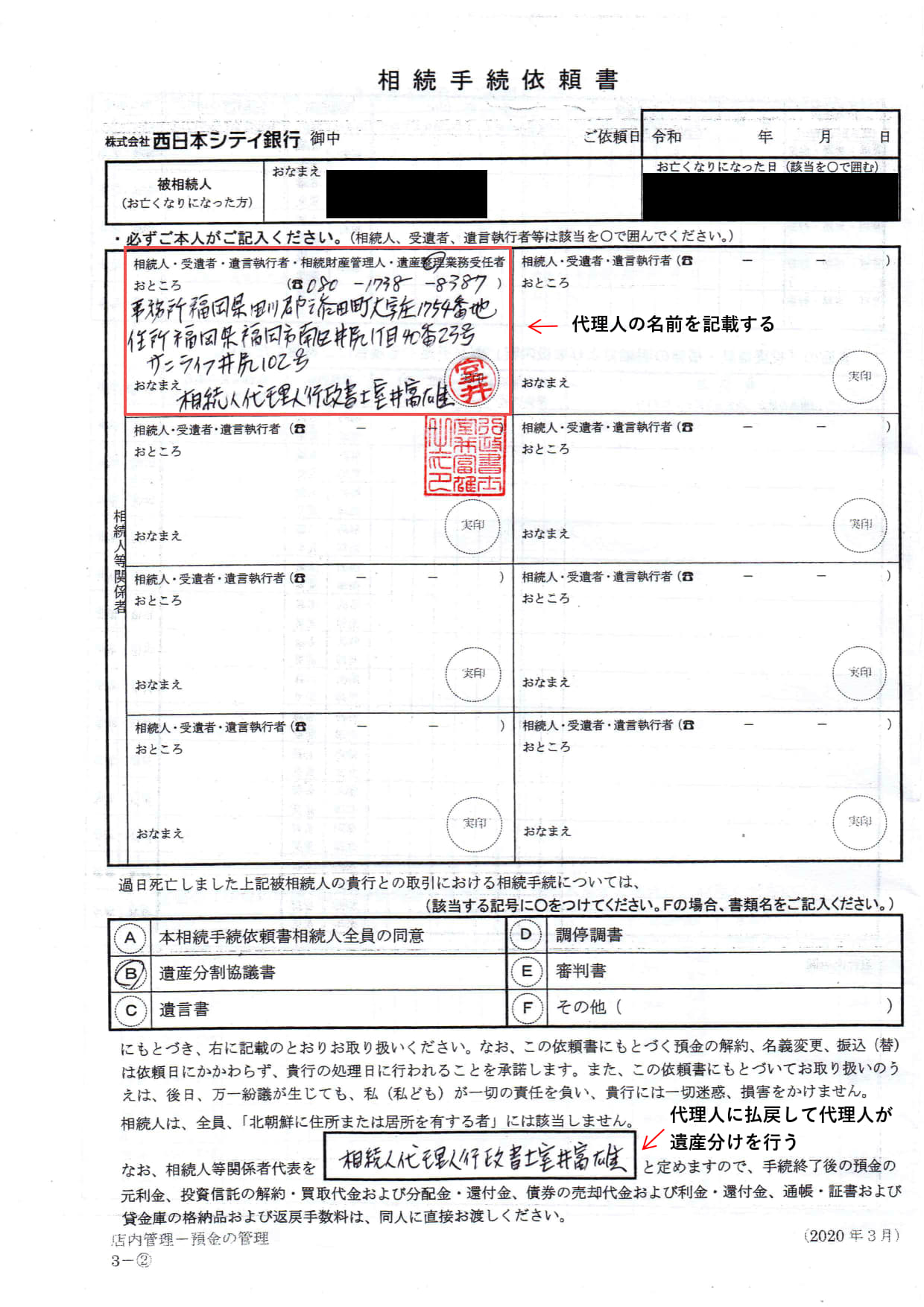

2、実際の相続手続依頼書(西日本シティ銀行)

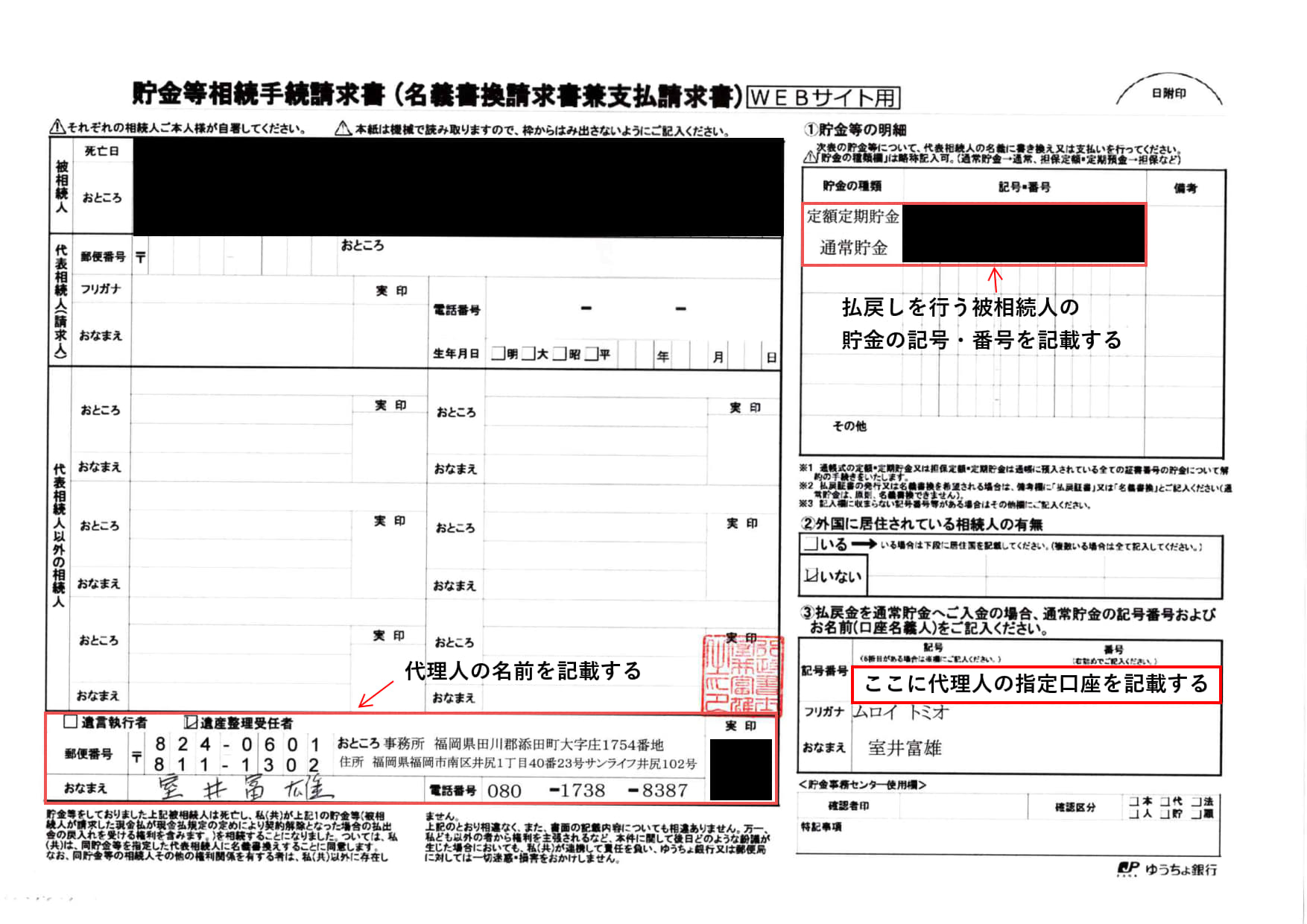

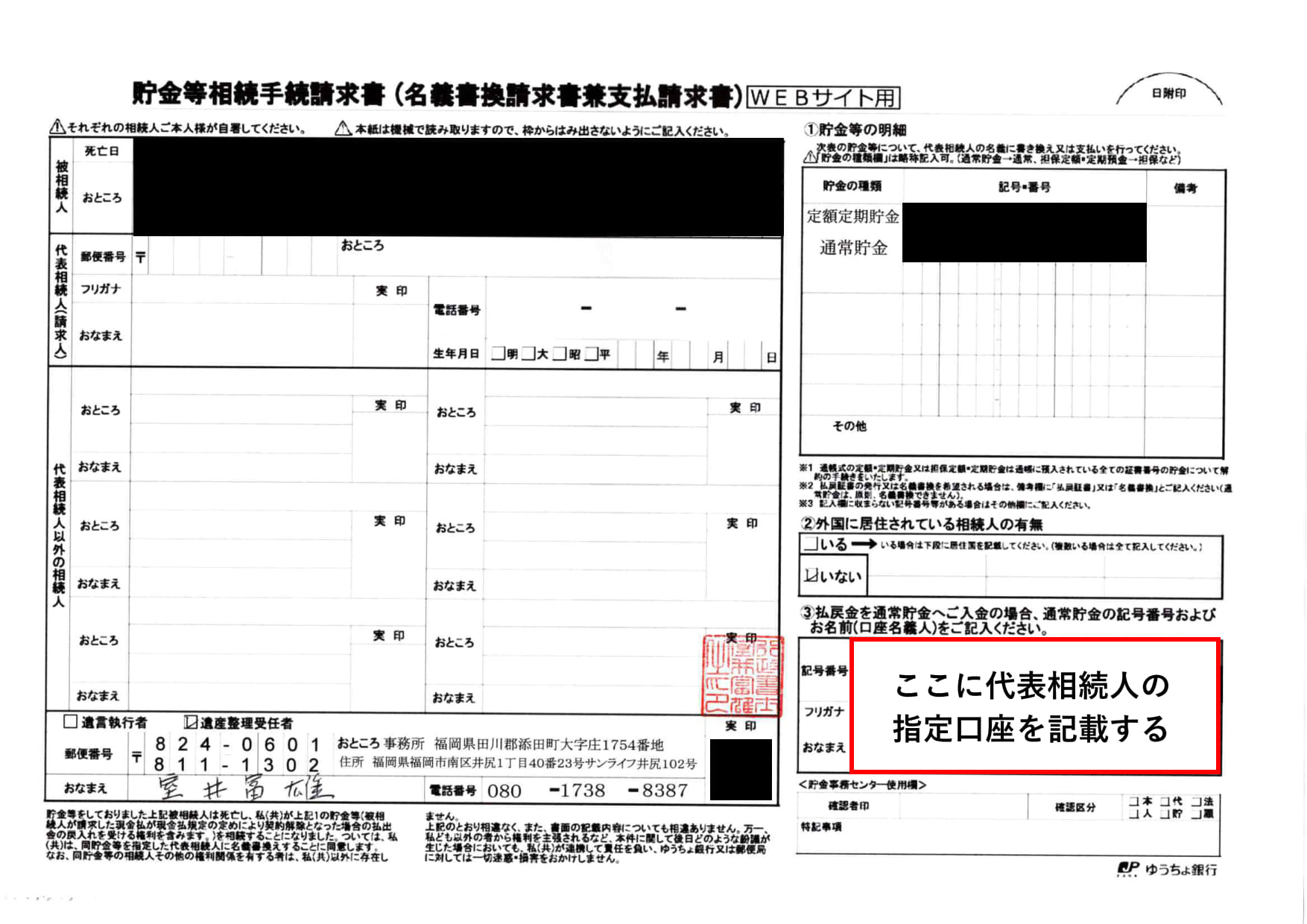

3、実際の貯金等相続手続請求書(ゆうちょ銀行)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

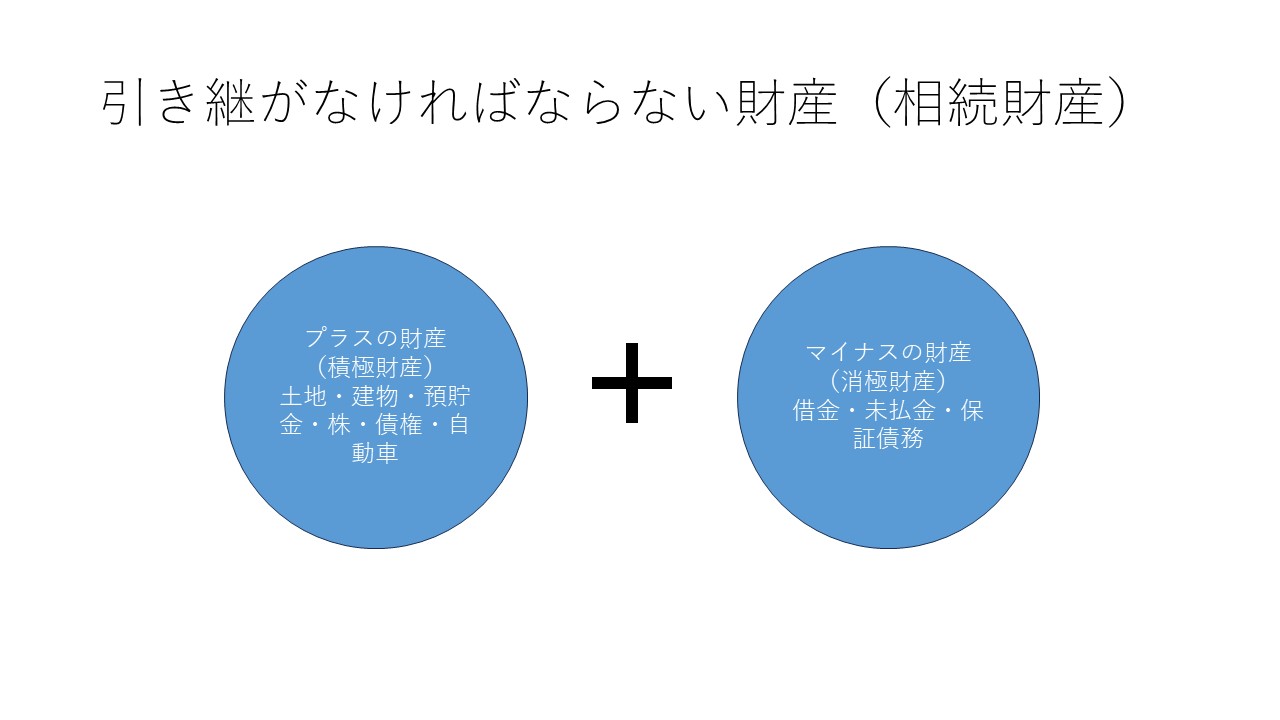

引き継がなければならない財産(相続財産)

相続において、プラスの財産だけでなく(積極財産)、マイナスの財産(消極財産)も、すべて引き継ぐ必要があります。相続財産の中に借金がある場合には、借金も引き継がなければなりません。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

借金を引き継ぎたくない場合

相続が発生してから、何も手続きをしなければ、プラスの財産(積極財産)より借金などのマイナス財産(消極財産)が多い場合であっても、すべての財産を引き継がなければなりません。そこで、一定の期間内に相続放棄をすれば、借金などのマイナス財産(消極財産)を引き継がなくても済みます。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

相続放棄

相続人が、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすれば、家庭裁判所が認めた場合には、相続放棄することができます。ただし、相続放棄は、相続自体を放棄することになるため、マイナス財産(消極財産)はもちろんプラスの財産(積極財産)もすべてを放棄することになります。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

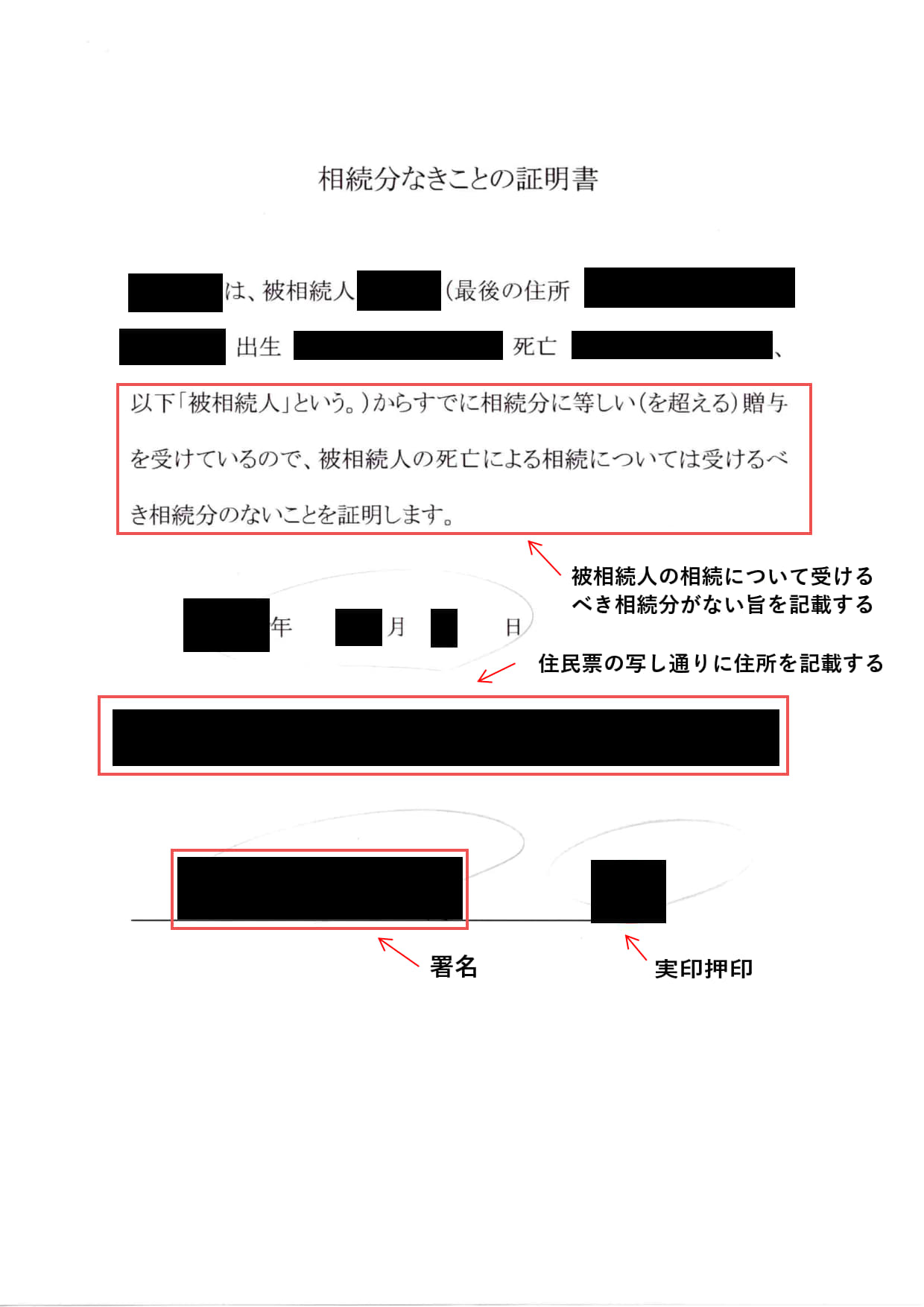

相続分なきことの証明書

民法903条2項は特別受益者の相続分について、遺贈や贈与を受けた財産の価額が相続分に等しいか、又はこれを超えるときは、その者はその相続分を受けることができないとしています。労力、費用及び時間のかかりがちな相続放棄、遺産分割協議等の手続きを回避し、遺産のほとんど又はすべてを共同相続人の一人に取得させる便法として利用されます。

実際の相続分なきことの証明書

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

戸籍謄本の確認

相続を開始した事実や、誰が相続人なのかを確定するために、戸籍の写しである戸籍謄本を取得して確認します。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

戸籍とは

戸籍とは、日本国民の出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などを公的に証明する文書です。日本国民の身分を証明する文書であるため、日本に国籍がない外国人には戸籍はありません。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

戸籍の取得場所

戸籍謄本は市区町村役場で取得することができます。戸籍は本籍地の市区町村役場で管理しています。窓口に戸籍証明書等請求書を提出して取得します。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

戸籍証明書等請求書の記入事項

-

①筆頭者の本籍地

-

②筆頭者の氏名

-

③必要な通数

-

④使用目的

-

⑤使用者

-

⑥請求者

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

郵送請求に必要なもの

-

①戸籍証明書等請求書

-

②手数料(定額小為替)

-

③身分証明書の写し

-

④返信用封筒(切手添付)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

本籍地がわからない場合

戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得することができますが、本籍地がわからない場合があります。この場合、本籍地が記載された住民票の写しを取得して確認することができます。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

戸籍を取得できる人は限られている

戸籍を取得できる人は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属及び直系卑属です。直系とは親子関係によって続いている系統をいいます。尊属とは自分より先の世代の人のことをいい、卑属とは自分より後の世代の人のことをいいます。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

除籍謄本

戸籍に記載されているすべての人が結婚や死亡などの理由でその戸籍から抜けた場合、その戸籍は戸籍簿から外され除籍簿として別に保存されることになっています。除籍謄本とは除籍簿の写しのことで、除籍されたすべての人が記載されている謄本のことをいいます。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

改製原戸籍謄本

戸籍は法律の改正により旧戸籍簿から新戸籍簿に移されます。新戸籍簿に移された場合において旧戸籍簿の写しのことを改製原戸籍謄本といいます。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

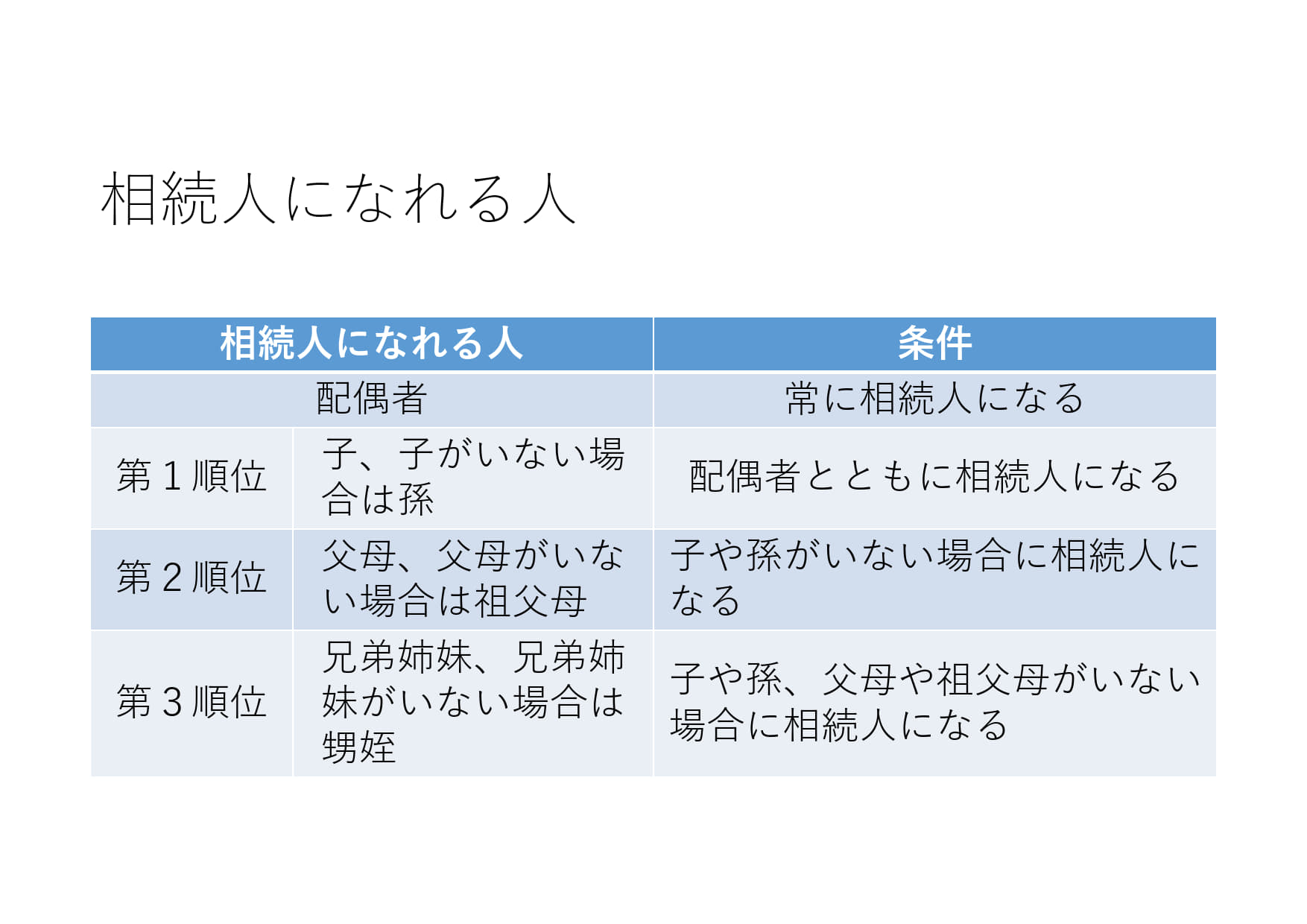

誰が相続人になれるのか?

相続人として被相続人の財産を承継することができるのは民法で定められています。民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。子・母・兄弟姉妹は第1順位から第3順位まで順位が定められています。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

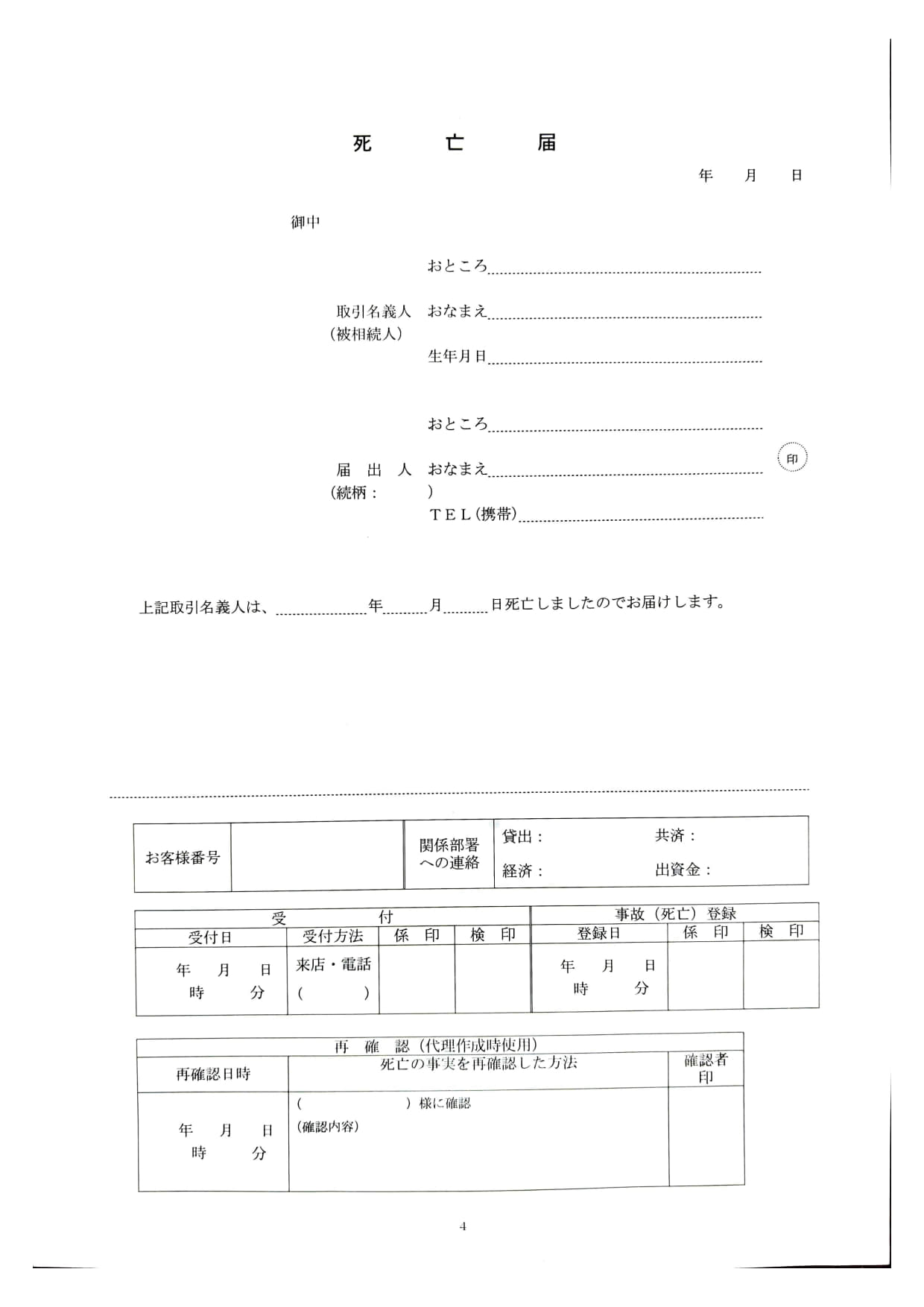

口座凍結(農協)

銀行は死亡届により預金者の死亡を知った場合、一切の払戻しを防止する口座凍結を実行します。預貯金は相続開始と同時に遺産分割の対象となり、遺産分割協議書又は相続人全員からの同意書等に基づき共同相続人に払い戻します。

実際の死亡届(農協)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

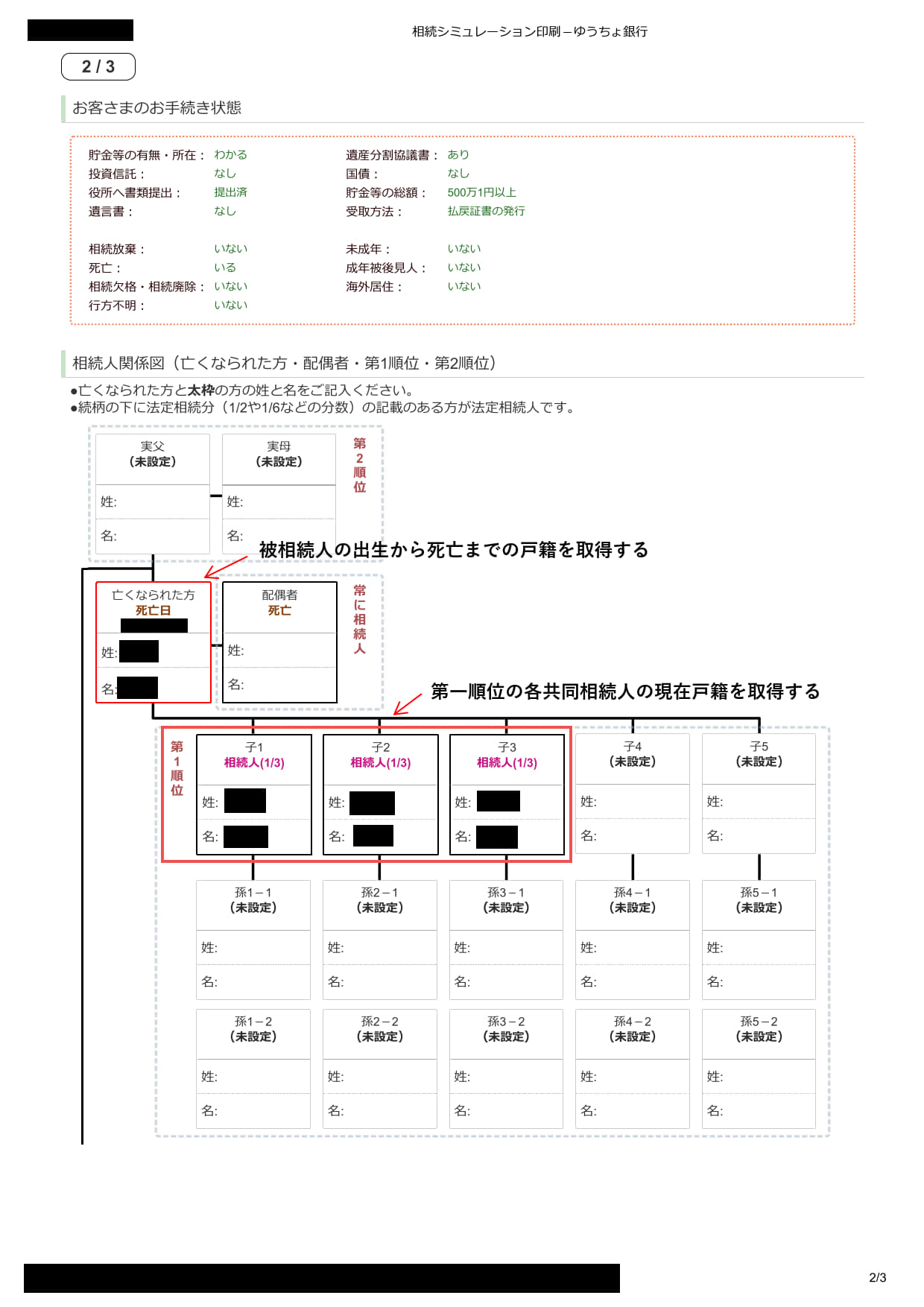

相続手続の流れ(ゆうちょ銀行)

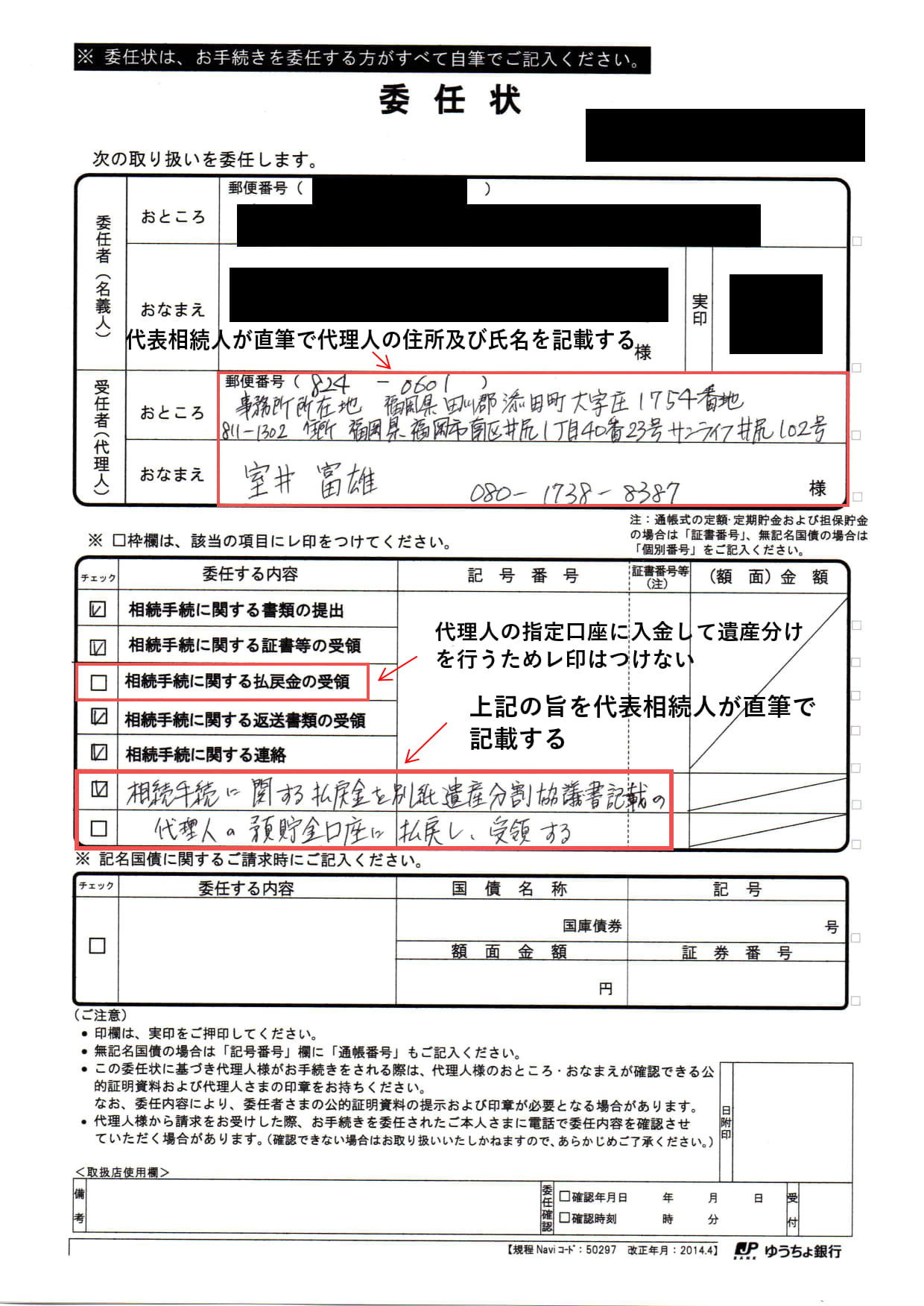

相続手続は被相続人が亡くなった事実、相続人の範囲及び相続人全員が代表相続人に支払いを同意していることを確認するため、必要書類の提出が必要です。

1、実際の相続確認表 (ゆうちょ銀行)

2、実際の貯金等相続手続請求書(ゆうちょ銀行)

3、実際の遺産分割協議書

4、実際の法定相続情報

5、印鑑証明書

6、実際の委任状 (ゆうちょ銀行)※代理人の指定口座に入金の場合

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

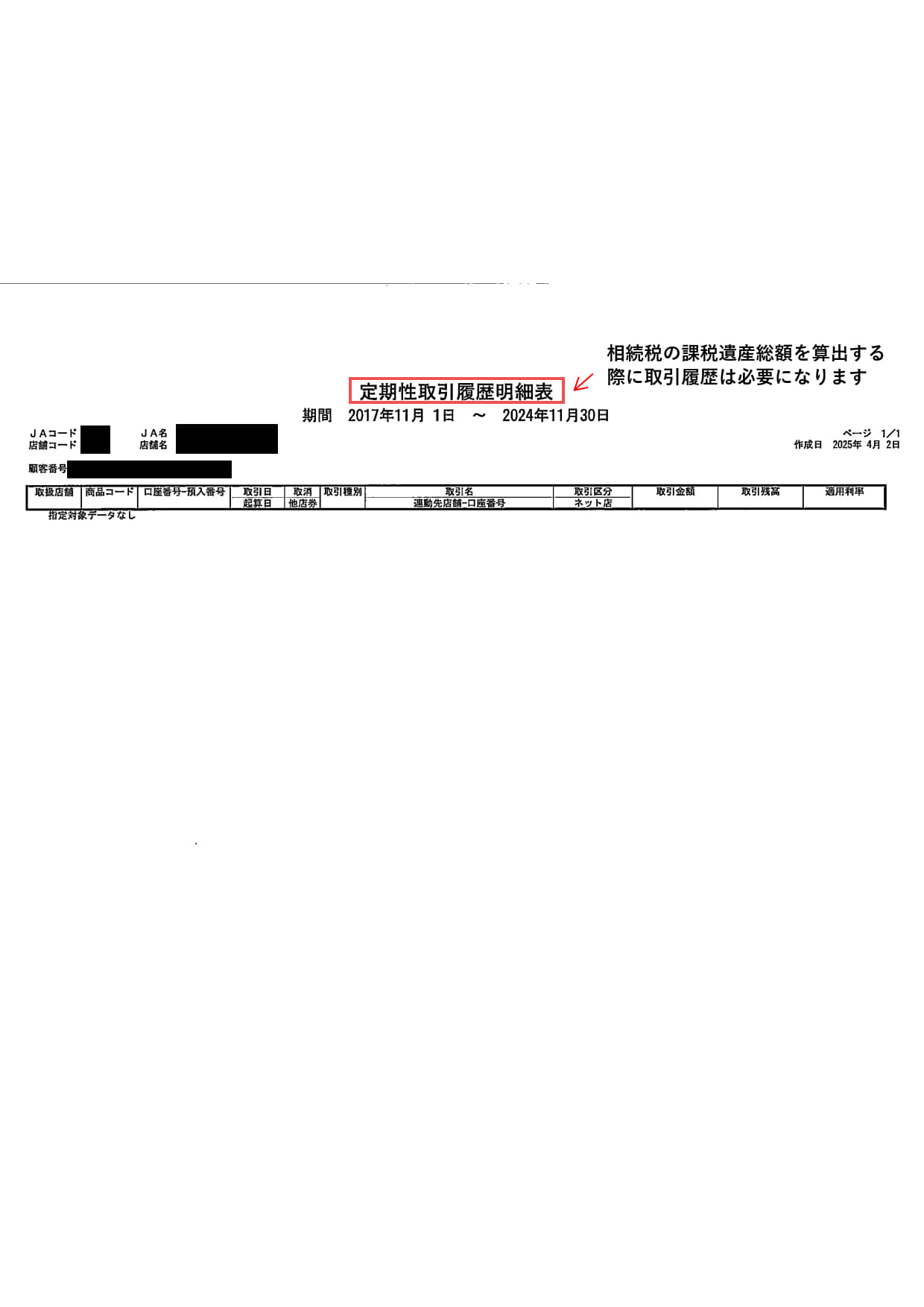

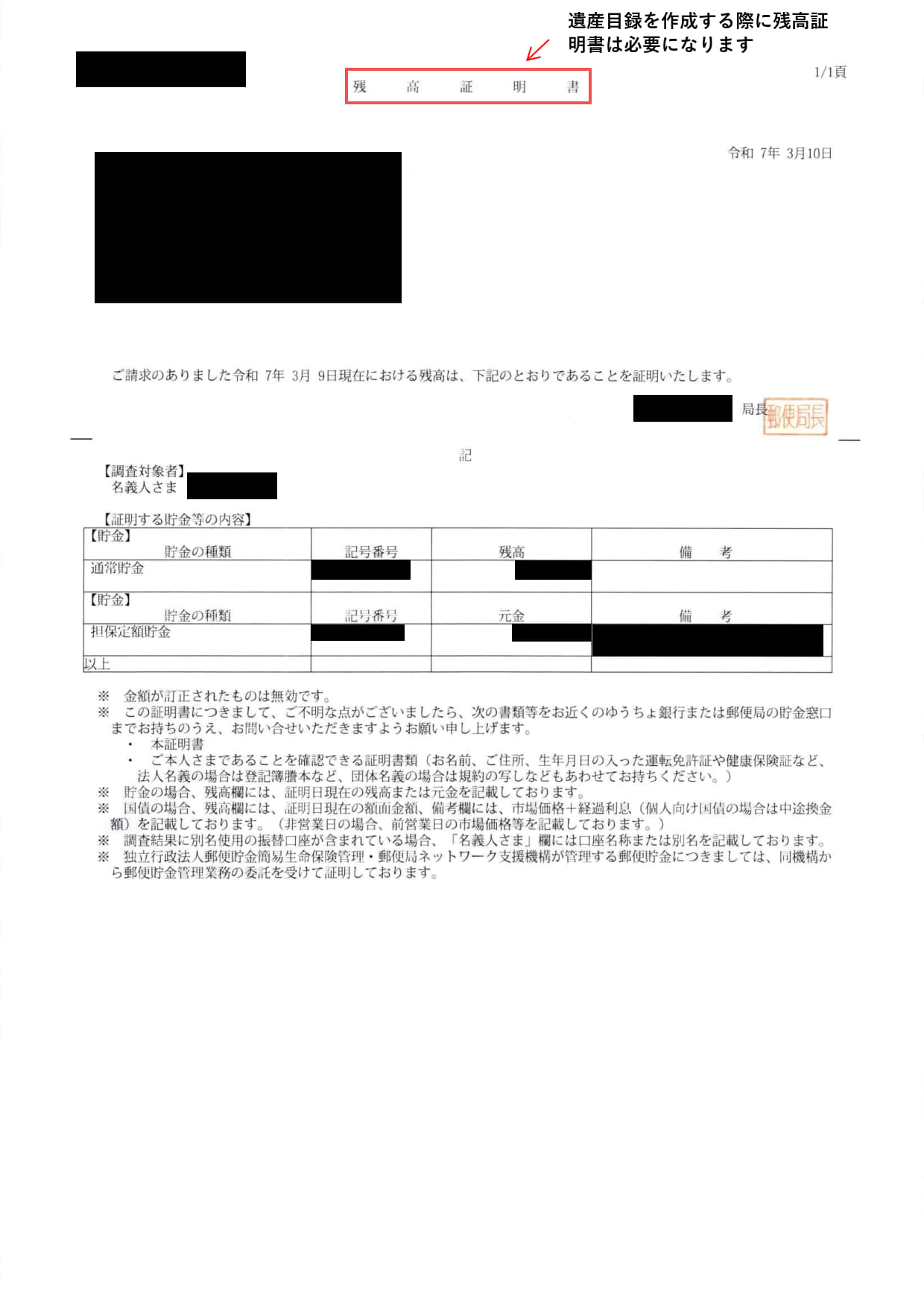

取引履歴(農協)及び残高証明書(ゆうちょ銀行)の請求

相続人は単独で預貯金口座の取引履歴及び残高証明書の開示請求ができます。取引履歴は預貯金口座の過去の入出金の推移が記載された書類、残高証明書は特定日の預貯金口座の残高が記載された書類です。開示請求は預金者の地位としての請求であり、銀行はこれに応じる義務があります。

1、実際の取引履歴(農協)

2、実際の残高証明書(ゆうちょ銀行)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

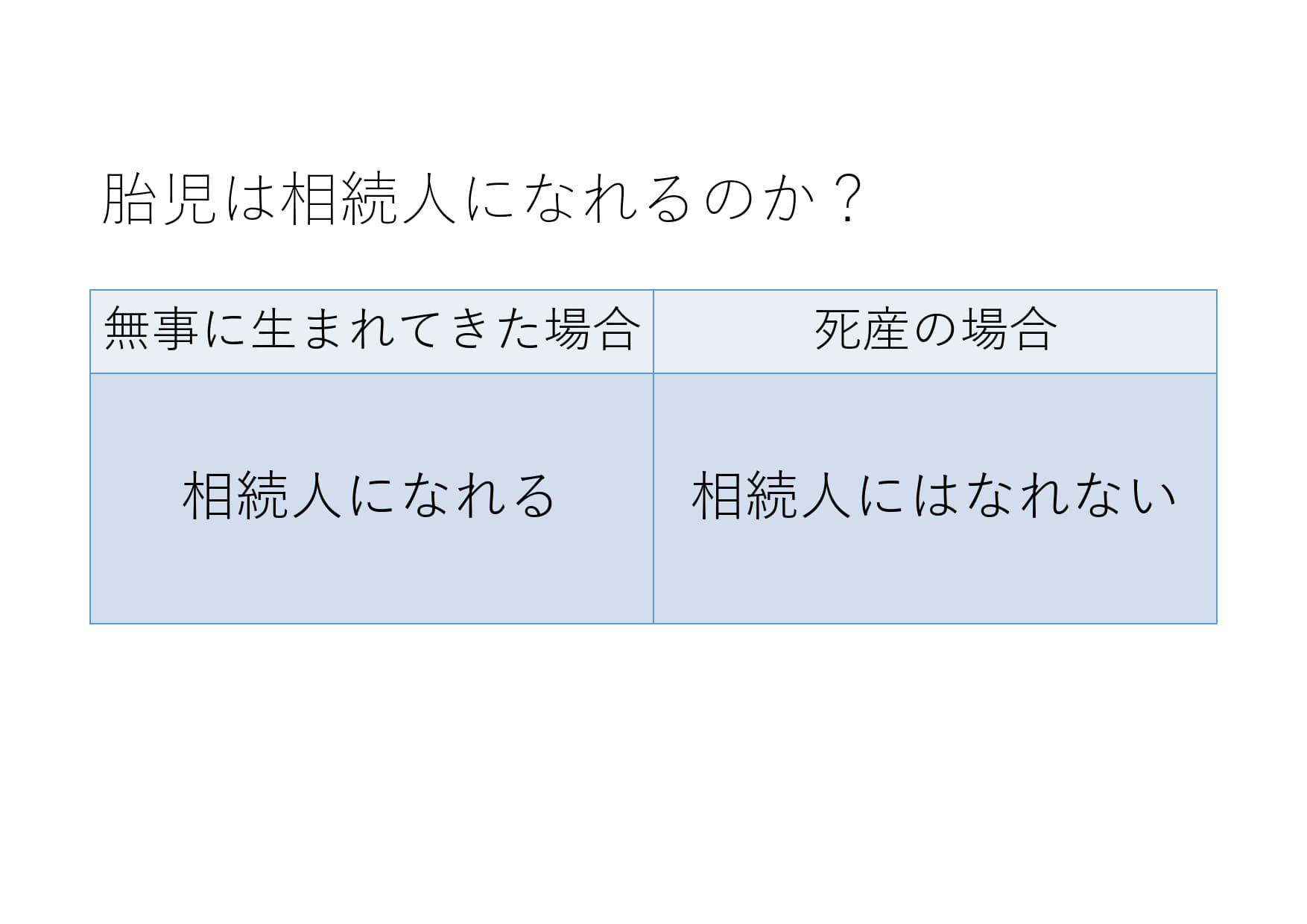

胎児は相続人になれるのか?

相続の場合、お腹のなかの赤ちゃんが生まれてきた場合、相続発生時、すでに生まれていたものとみなします。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

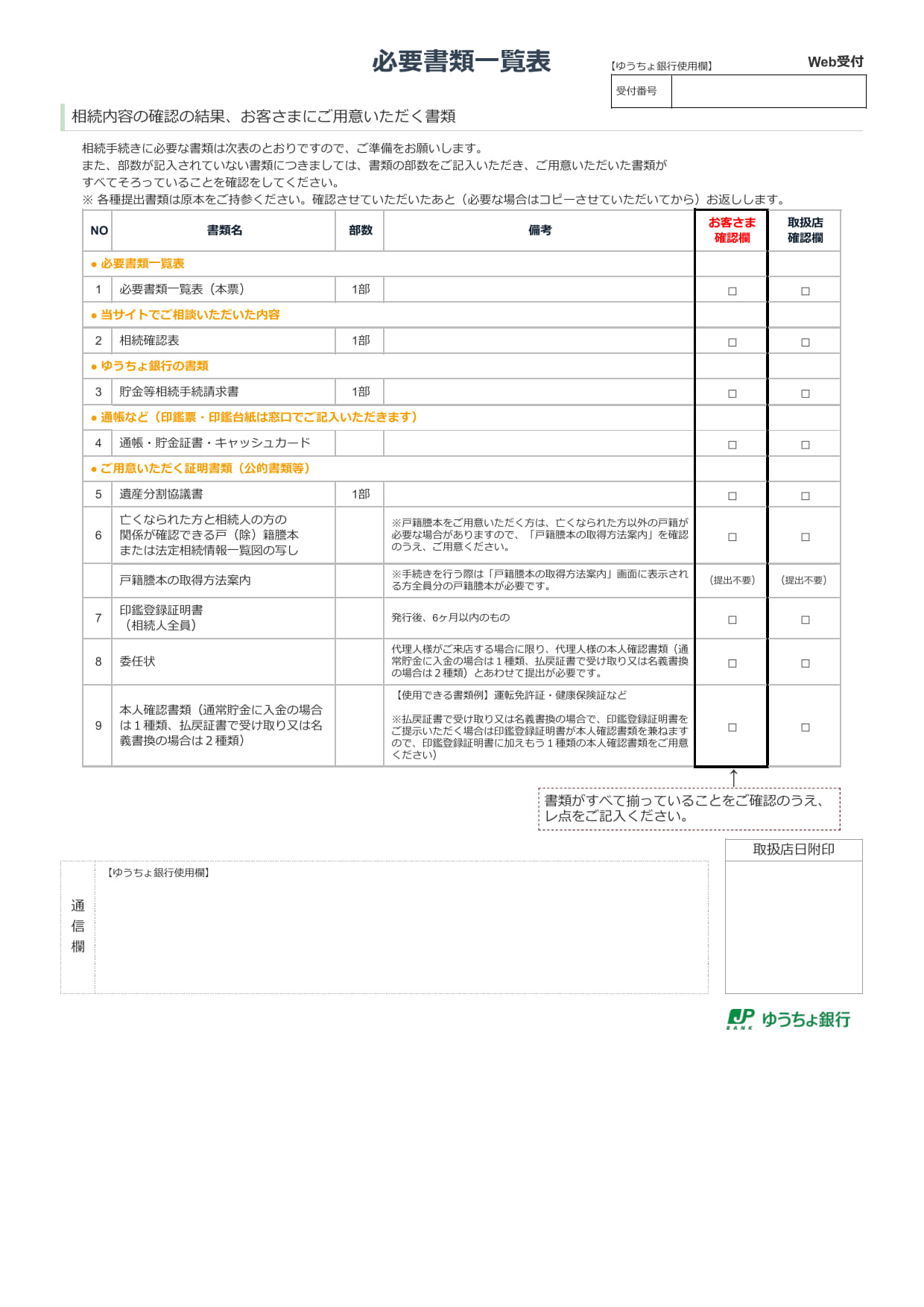

相続手続に必要な書類一覧表(ゆうちょ銀行)

各種提出書類は原本を提出します。確認後、不備がなければ写しが取られ原本は返還されます。印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です(共同相続人全員)相続手続の流れ(ゆうちょ銀行)参照

必要書類一覧表

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

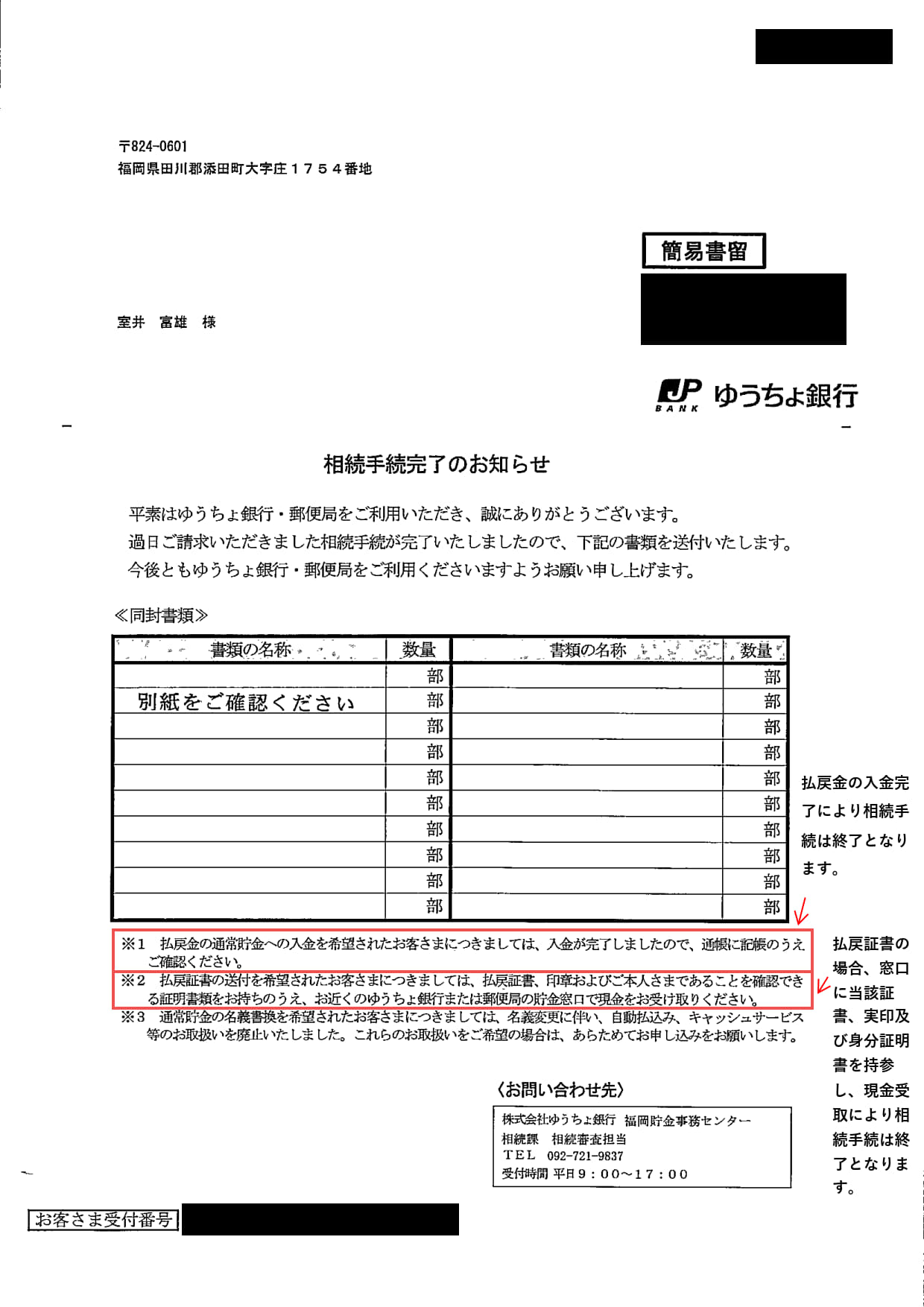

相続手続完了(ゆうちょ銀行)

ゆうちょ銀行から簡易書留で相続手続完了のお知らせが届きます。払戻金の入金完了により相続手続は終了となります。払戻証書の場合、窓口に当該証書、実印及び身分証明書を持参し、現金受取により相続手続は終了となります。

実際の相続手続完了のお知らせ(ゆうちょ銀行)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

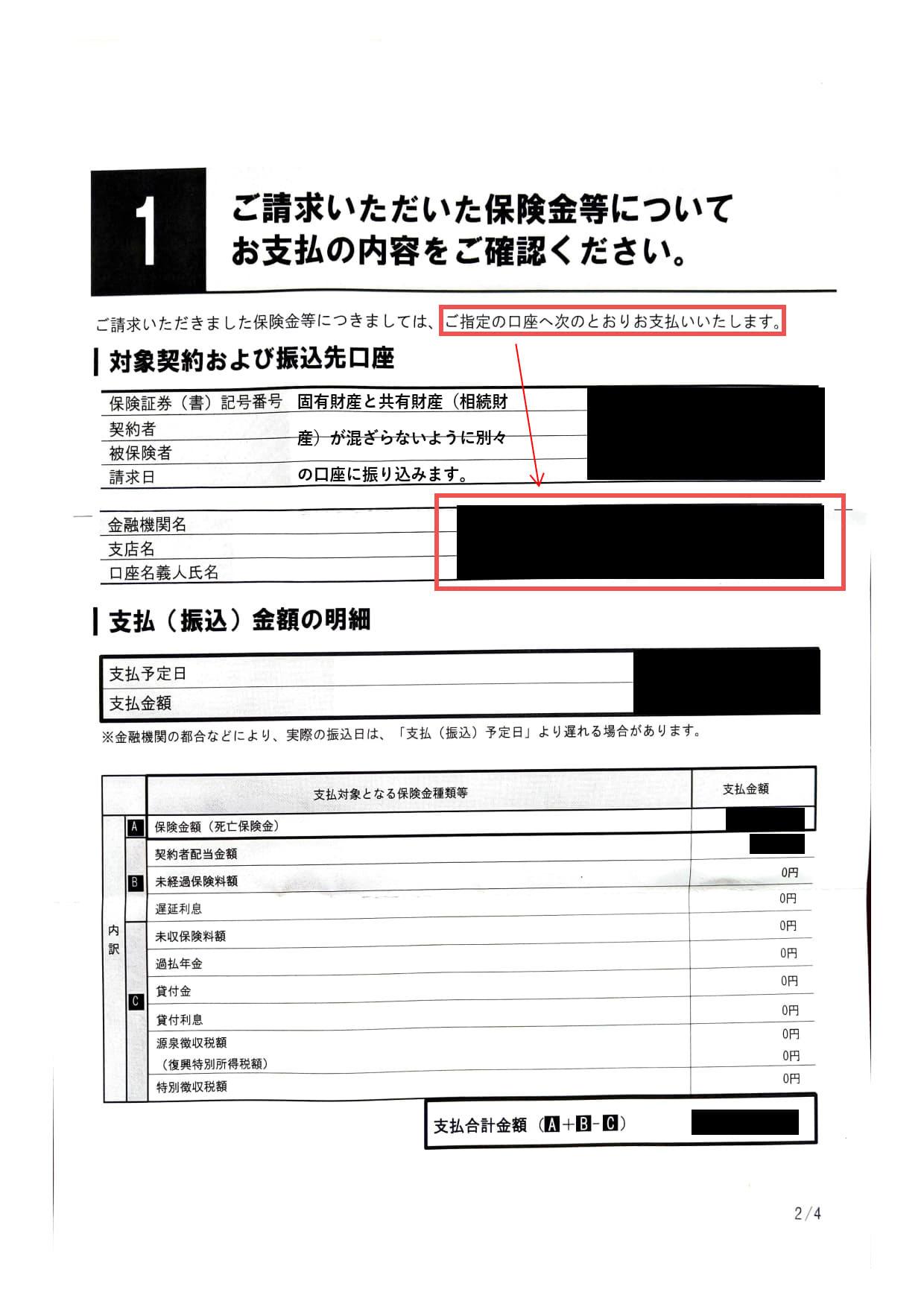

死亡保険金は遺産分割の対象になりません。

死亡保険金は、被相続人の死亡をきっかけに相続人のものになる固有財産です。遺産分割の対象になりません。遺産分割の対象外ですが、税法上はみなし相続財産にあたるため相続税の対象になります。固有財産と共有財産(相続財産)が混ざらないように別々の口座に振り込みます。

実際の振込口座の確認通知書(かんぽ生命)

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

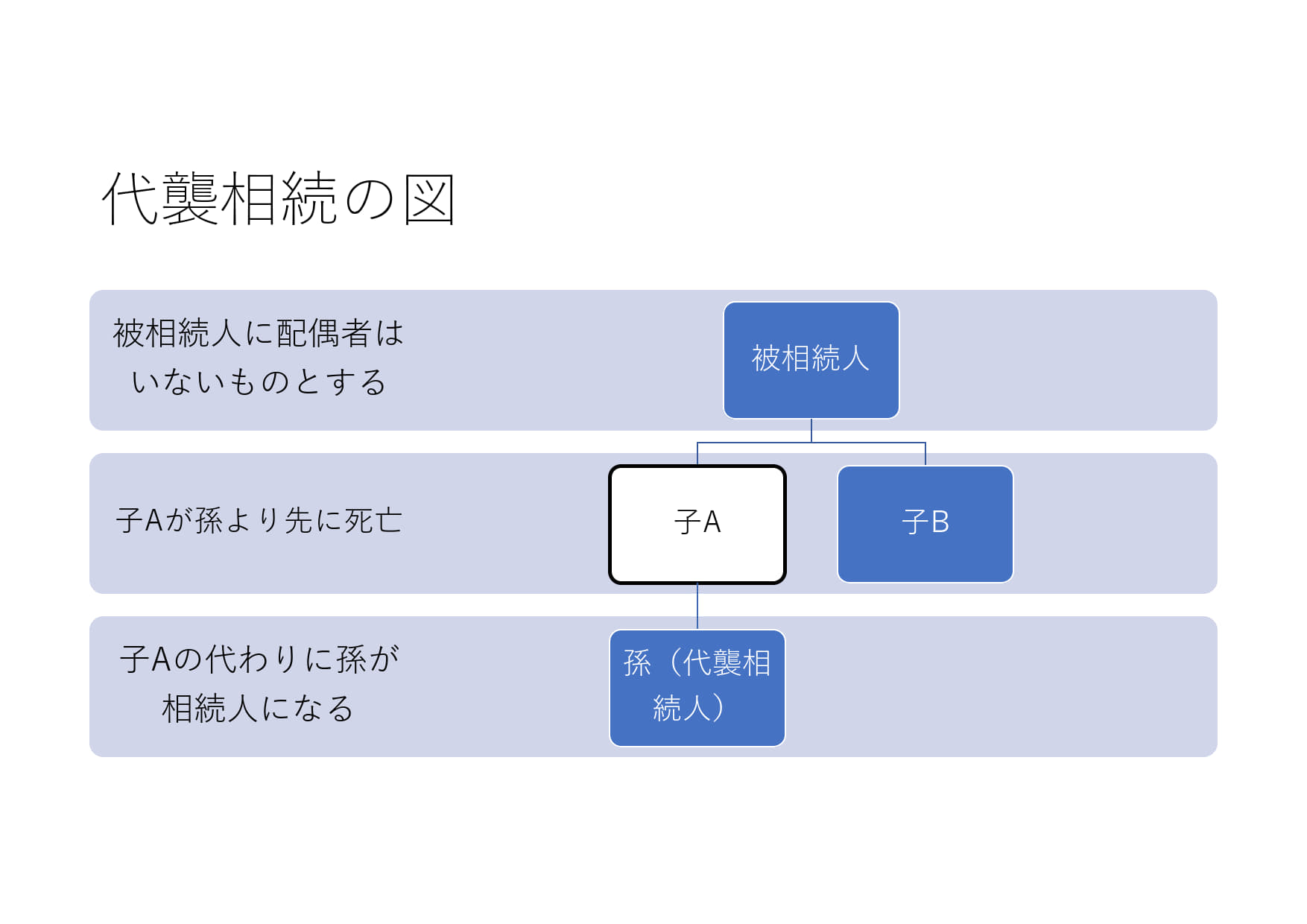

代襲相続とは

相続は親から子へ、子から孫へ、生まれた順番で続きます。しかし、必ずしも生まれた順番で死亡するとは限りません。親より子が死亡することもあります。このような場合、子の代わりに孫が相続することになります。これを代襲相続といい、子の代わりに相続人になった孫を代襲相続人といいます。

代襲相続の図

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

自署押印

氏名を手書きし、氏名の隣に押印します。契約書等において本人の意思表示や本人確認するための一般的な方法です。自署は筆跡鑑定によって証明、押印は印鑑証明書によって証明します。印影は印章によって顕出されたとき事実上推定され、⺠事訴訟法第228条4項によって法律上推定されます。

⺠事訴訟法 第二百二十八条4項

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

トップページに戻る

相続のお悩みに戻る

Q&A

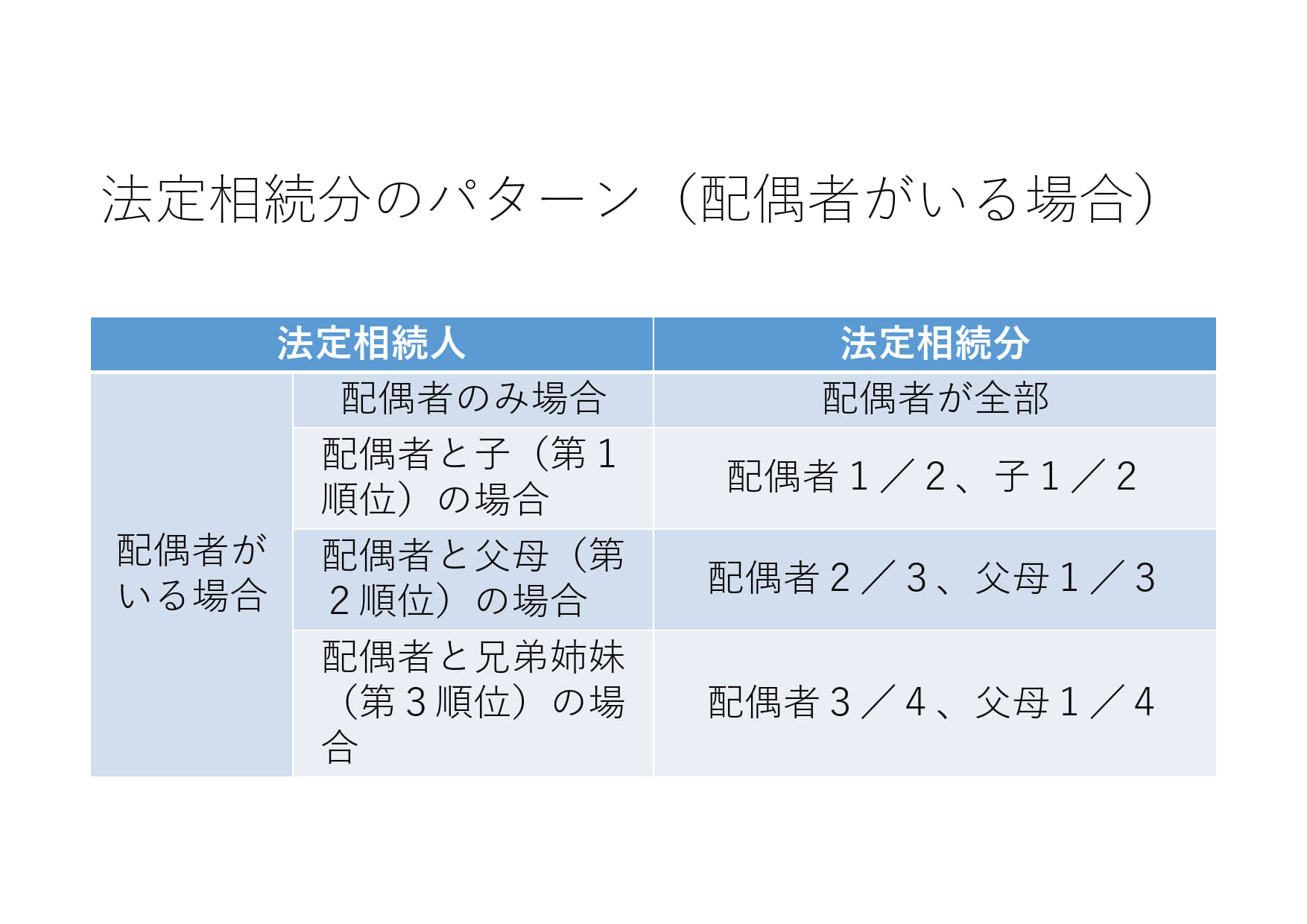

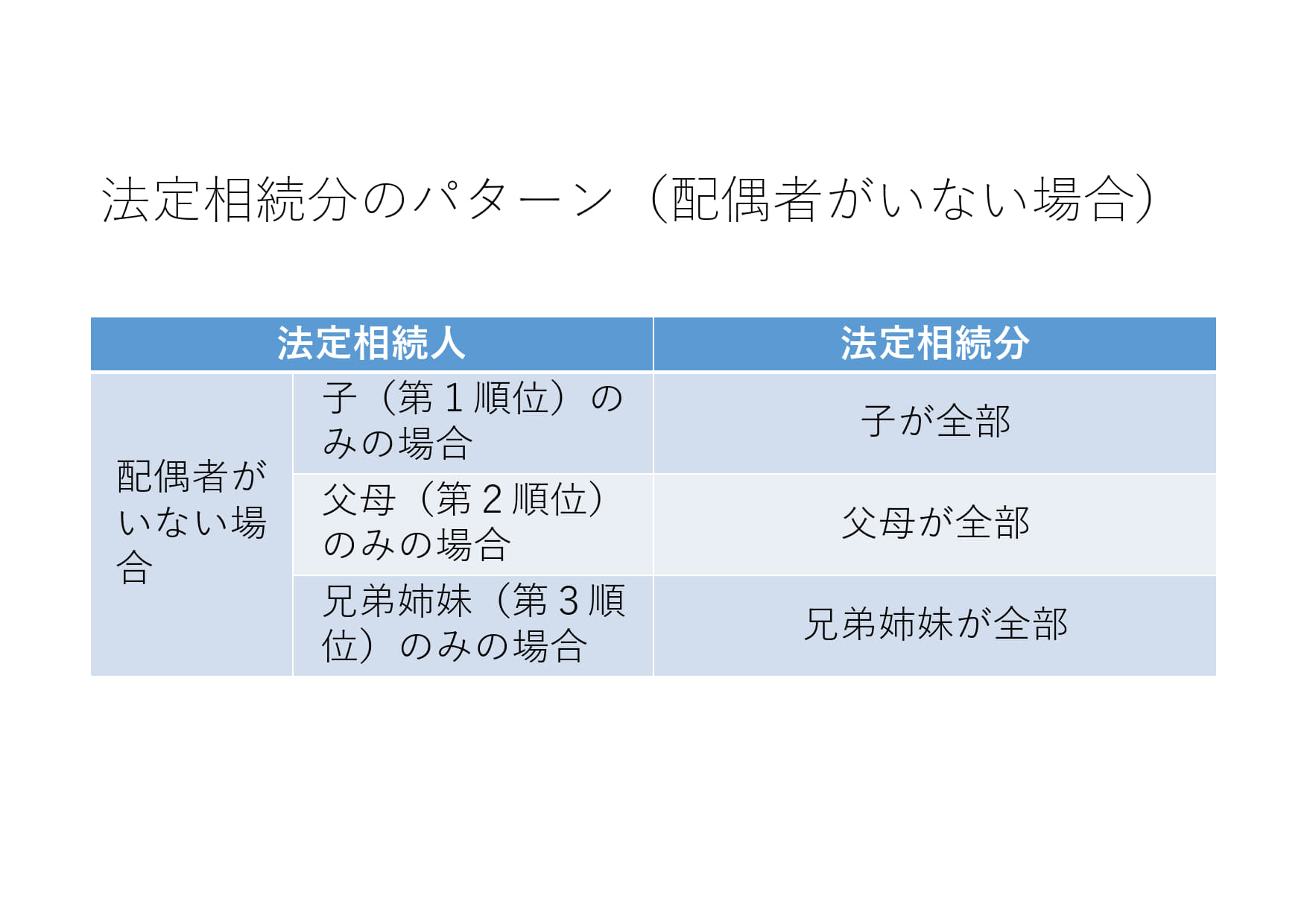

法定相続分はどれくらいか

民法では相続人になれる人(法定相続人)とその取り分(法定相続分)を定めています。法定相続分は誰が相続人になるかによって決まります。同順位の法定相続人が複数いる場合、その人数に応じて均等に分けます。遺言書があれば遺言書どおりに相続することになります。遺言書がない場合、相続人間で話し合って決めることになります(遺産分割協議)。

法定相続分のパターン(配偶者がいる場合)

法定相続分のパターン(配偶者がいない場合)

次回は地域にアウトリーチ①【必見!!】をお届けします。