遺言書 遺言の方式 自筆証書遺言 公正証書遺言自筆証書遺言のメリット・デメリット 公正証書遺言のメリット・デメリット 自筆証書遺言の作り方公正証書遺言の作り方 遺言書の内容を決める 必要書類を準備する 証人を依頼する 事前に打ち合わせ 公正証書遺言の作成手順 遺留分とは 遺言書作成のポイント 遺言能力とは 遺言書を作成しておくことが特に必要な場合とは

遺言書

遺言書は、自分の死後、「どの財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という最終意思表示を記載した書類です。遺言書を残すことで、最終意思に沿った形で遺産分割を行うことができ、相続トラブルを予防することができます。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

遺言の方式

民法が定める遺言の方式は、普通方式と特別方式です。普通方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、特別方式は、普通方式により遺言することができないとき、認められる方式です。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

自筆証書遺言

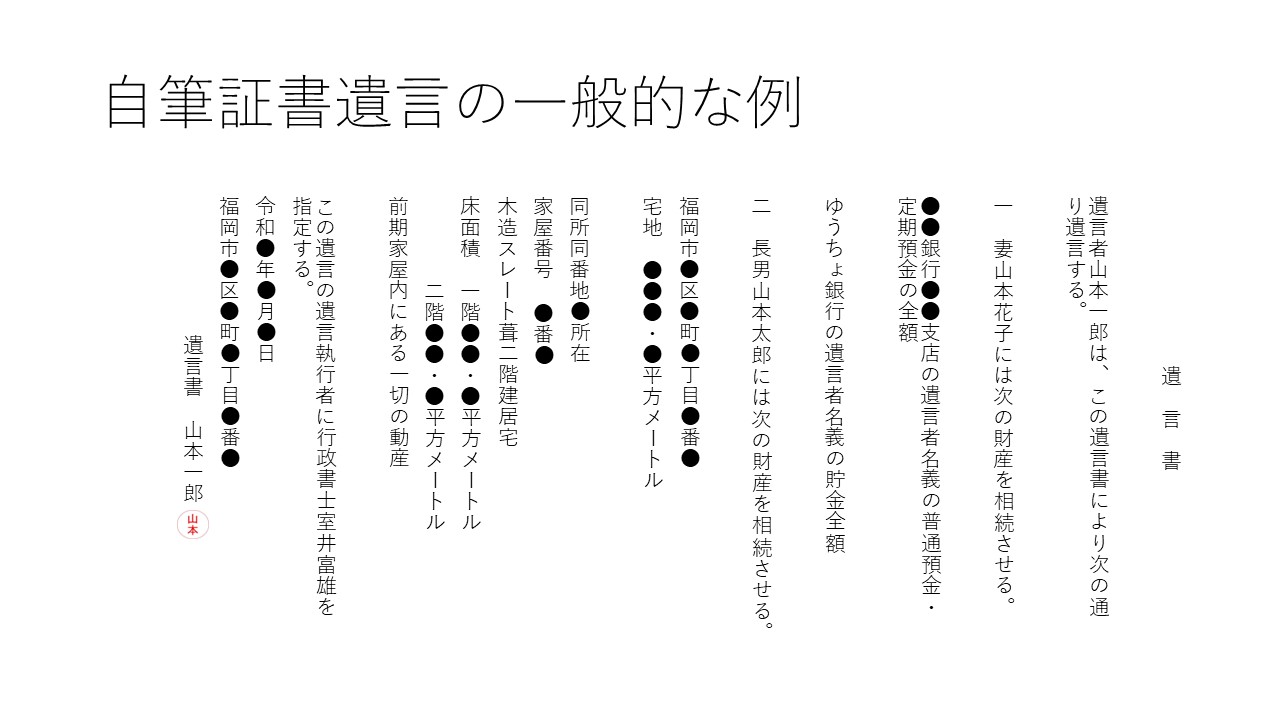

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自署し、押印して作成します。

自筆証書遺言の一般的な例

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

公正証書遺言

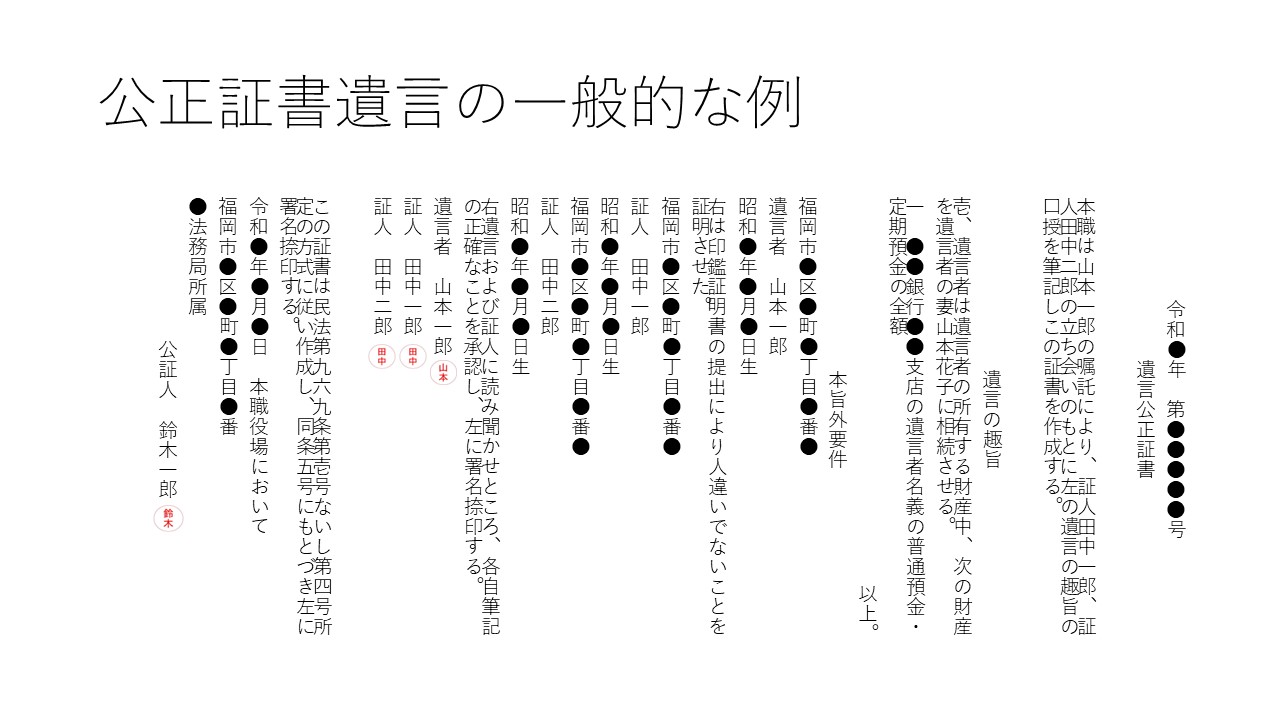

公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させます。筆記が正確であることを承認した後、各自、署名・押印します。最後、公証人が、遺言書に定められた方式によるものである旨を付記し、署名・押印して作成します。

公正証書遺言の一般的な例

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

自筆証書遺言のメリット・デメリット

1、メリット

自筆証書遺言は、自署・押印すればよいため、いつでもどこでも作成できる簡易な遺言書です。証人は不要であり、遺言した事実もその内容も秘密にすることができます。

2、デメリット

紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性があります。また、形式上の不備で無効になったり、内容が不明確なためにトラブルが生じたりする可能性があります。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

公正証書遺言のメリット・デメリット

1、メリット

公正証書遺言は、内容が明確で証拠能力が高く、安全・確実な遺言です。遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失・偽造・変造・隠匿の危険性がありません。

2、デメリット

公証人が関与するため、作成手続きが煩雑です。公証人の手数料等の費用がかかり、証人2人以上の立会を要します。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言の記入は、遺言者が遺言書の全文を自筆で記入します。文面だけでなく、日付や氏名もすべて自筆で記入しなければなりません。ワープロやパソコンで作成したものや、誰かに代筆してもらった場合には無効になります。文字を書けない場合は、自筆証書遺言を作成することはできません。また、筆記用具は特に制限はありませんが、長期保存を考えると、ボールペンで丈夫な紙に記入することをおすすめします。

1、日付の記入があること

自筆証書遺言は、実際に遺言したときの日付を記入する必要があります。「令和●年●月●日」と明確に記入します。「令和●年●月吉日」と記入しても、日付が特定できませんので注意しましょう。

2、署名及び押印があること

自筆証書遺言は、署名及び押印があることが必要です。戸籍上の氏名を正しく記入しましょう。押印する印鑑は、認印でも認められますが、遺言者本人の意思を伝えるものですから、実印を使うことをおすすめします。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は公証人に口授すれば、その内容をもとに公証人が作成します。遺言書の法律要件は、公証人が確認します。公正証書遺言を作成するには、公証人と2人以上の証人の立会いが必要です。手間がかかりますが確実な遺言の方法と言えます。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

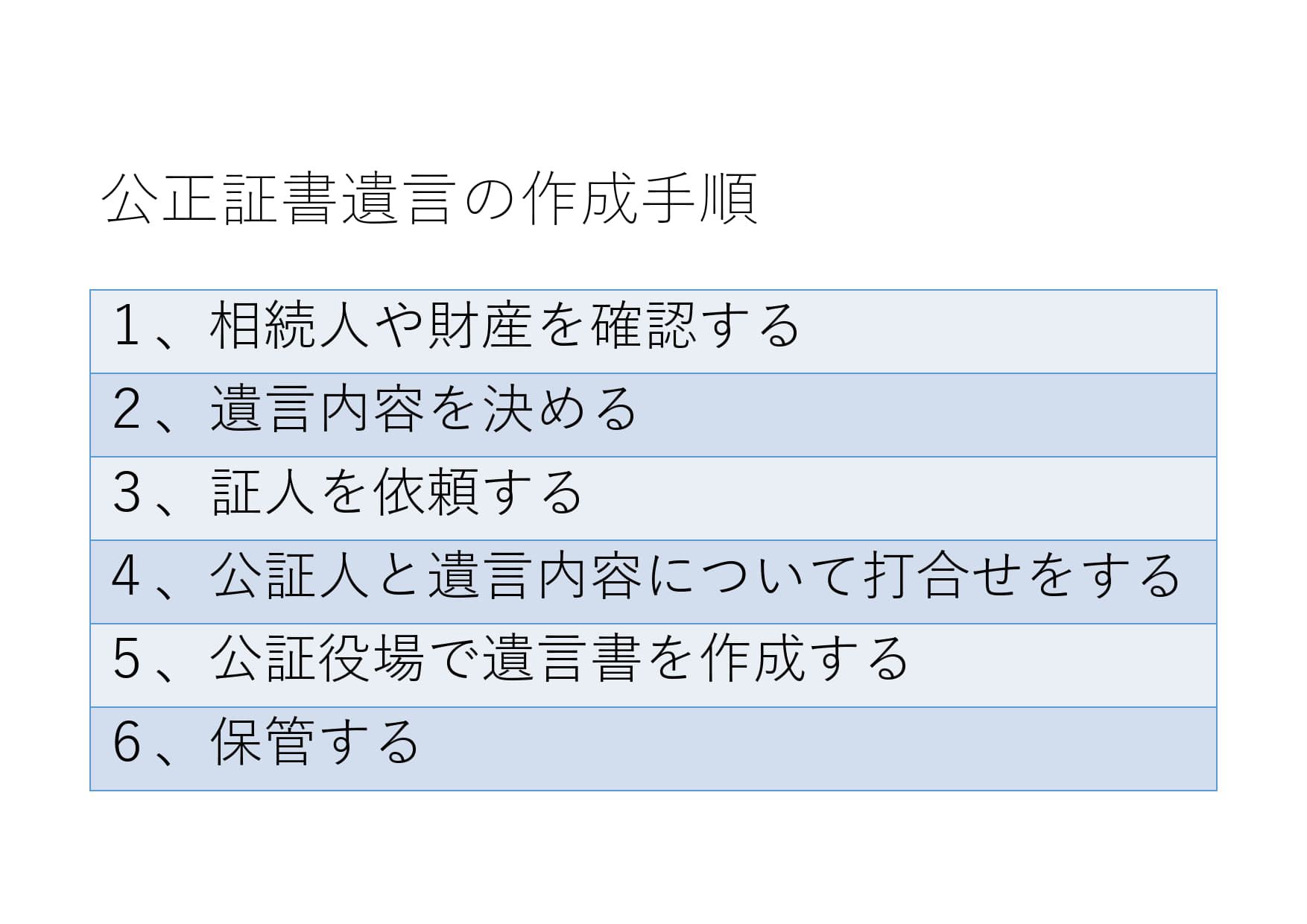

遺言書の内容を決める

公正証書遺言は、公証役場で作成します。誰に何を引き継がせるかといった遺言書の内容は自分で決める必要があります。遺言書の内容を決める場合、遺留分についても検討しておかなければなりません。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

必要書類を準備する

公正証書遺言を作成するには一般的に以下の書類が必要になります。

-

①遺言内容の原案

-

②遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

-

③遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

-

④相続人以外に遺贈する場合、受遺者の住民票の写し

-

⑤証人2人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの

-

⑥遺言執行者の住民票の写し

-

⑦固定資産評価証明書

-

⑧土地建物の登記簿謄本

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

証人を依頼する

公証役場で公正証書遺言を作成するには証人が2人以上必要になります。ただし、以下の者は証人になることができません。

証人になることができない者

-

①未成年者、成年被後見人、被保佐人

-

②推定相続人及び受遺者とその配偶者並びに直系血族

-

③公証人の配偶者、四親等の親族

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

事前に打ち合わせ

公正証書遺言を作成するには事前に公証役場に出向いて、遺言書の内容について公証人と打ち合わせをする必要があります。必要資料が揃っていないと何度も出向くことになります。しっかり揃えてから出向くようにしましょう。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

公正証書遺言の作成手順

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

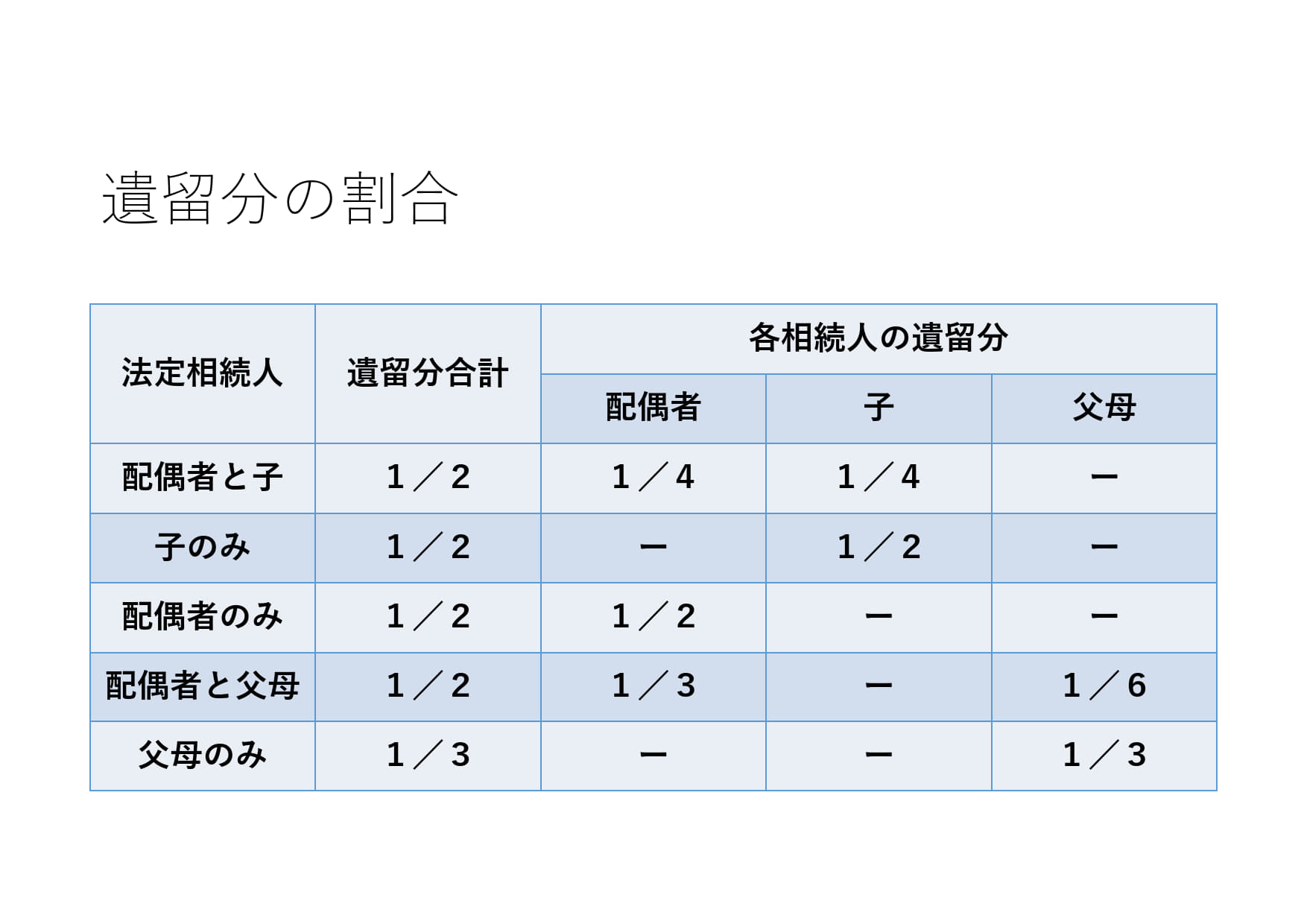

遺留分とは

遺留分とは、相続人に保障された最低限の権利です。被相続人は、遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、民法では相続人の生活保障及び財産分配における公平性を考慮して遺留分を規定しています。

遺留分の割合

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

遺言書作成のポイント

1、遺留分を考慮する

全財産を一人の相続人に相続させたくても、相続をスムーズに進めたいのであれば遺留分を考慮して、遺言書を作成する方が良いでしょう。

2、共有は避ける

兄弟姉妹間の共有名義は将来的に問題になります。それぞれの兄弟姉妹に相続が発生すると、従兄弟同士が共有することになり、相続が進むにつれて共有者の関係が疎遠になっていきます。共有者の関係が疎遠になってしまうと、いざ土地建物を売却したり誰かに貸そうとしても、全員の意見が一致しないかぎり、土地建物を有効活用できません。兄弟だからといって共有にするという内容の遺言はやめた方がいいでしょう。

3、定期的に見直す

遺言書は遺言書を作成した時点の「相続人」と「相続財産」の状況に基づいて作成しています。遺言書を作成してから数年が経過するとそれぞれ状況が変わってきます。遺言書は一度作成したら終わりではなく、状況が変われば見直しが必要になります。定期的に見直すことをおすすめします。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

遺言能力とは

遺言能力とは、自己の遺言内容を理解及び記憶できることです。認知症進行により、新たな情報を理解して記憶に留めておくことが困難になった場合、遺言能力は欠けていたと評価されることになります。よって、遺言能力が欠けた遺言は無効となります。

トップページに戻る

遺言のお悩みに戻る

Q&A

遺言書を作成しておくことが特に必要な場合とは

遺言書がある場合、遺言書どおりに相続が行われます。遺言書がない場合には、相続人間で話し合って遺産分割をします。話し合いがまとまらない場合、民法に定める法定相続分によって相続することになります。そのため、以下のような場合には、特に遺言書を作成しておくことが必要です。

- 1.相続人以外の人に財産を相続させたい場合(遺贈)

- 2.特定の相続人に法定相続分よりも多く相続させたい場合

相続人以外の人に相続権はありません。遺言書を作成しておかないと、相続人以外の人に財産を相続させることはできません(遺贈)。